TITULO: Juego de Niños - Ajedrez - El Cáceres Patrimonio se queda líder en solitario ,. Sábado - 1 , 8 - Febrero ,.

Juegos de niños,.

Sabado - 1 , 8 - Febrero , a las 22:00 por La 1, fotos,.

Juego de Niños - Ajedrez - El Cáceres Patrimonio se queda líder en solitario,.

Ajedrez - El Cáceres Patrimonio se queda líder en solitario,.

El equipo cacereño es el único con pleno de cinco victorias tras la derrota del iAcere Casareño ante el Magic,.

El pasado sábado se celebraron en Don Benito las rondas cuarta y quinta del Campeonato de Extremadura por Equipos 2025 de ajedrez, y en División de Honor, un sorprendente CDA Cáceres Patrimonio venció en sus dos encuentros ante el Club Ajedrez Almendralejo y Albatros Peón ,.

TITULO: POLICIA O JUSTICIA - La carrera judicial reacciona: «Lo que molesta no es el sistema, sino el juez al que no se puede controlar»,.

La carrera judicial reacciona: «Lo que molesta no es el sistema, sino el juez al que no se puede controlar»,.

Las asociaciones, salvo la progresista, critican las medidas y avisan de movilizaciones,.

Las asociaciones judiciales tardaron ayer en reaccionar al anuncio de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del Gobierno, con la que pretende el acceso de más jueces a la judicatura sin realizar la oposición, porque se hizo por sorpresa. Pero, en cuanto tomaron distancia y analizaron la implicación de los cambios anunciados por Bolaños se pusieron enfrente del Gobierno. Sólo la asociación de tendencia de izquierdas, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), hizo una valoración positiva.

Bolaños avanzó las principales líneas del anteproyecto, que contempla el ascenso directo a magistrado de los jueces que ejerzan su labor durante cinco años o que se pueda elegir a los miembros de salas de gobierno por medio de voto telemático. Para el portavoz de JJpD, se trata de «reformas que democratizan y mejoran el funcionamiento de los tribunales«.

Tanto la Asociación Profesional para la Magistratura (APM) como Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) se mostraron muy críticos con las medidas anunciadas. Especialmente, con el intento de dar paso por medio del cuarto turno y a través de una vía rápida a los jueces sustitutos.

El presidente de FJI, Fernando Portillo, avisó de que esta medida puede llevar a la carrera judicial a convocar movilizaciones porque supone una injusticia. En conversación con ABC, lo definió como la creación de un «cuarto turno excepcional para jueces sustitutos» que daría paso a la entrada de casi 1.000 miembros nuevos en la carrera estableciendo un «agravio comparativo» con otros opositores. El portavoz de AJFV, Sergio Oliva, calificó dicho sistema de estabilización que se hace necesaria para afrontar el número de jubilaciones y sustituciones de «inviable constitucionalmente».

«En los últimos años hemos pedido que se convocaran más plazas a juez y ha habido una absoluta negativa. No ha habido convocatoria. Esto ha obligado a nombrar jueces sustitutos. Pero estos jueces sustitutos cada año pueden presentarse a la oposición y cada año pueden hacer las pruebas del cuarto turno. No se puede hacer una estabilización como se ha hecho con otros cuerpos de la administración porque no somos funcionarios, somos un poder del estado», sostuvo la presidenta de APM, María Jesús del Barco, quien reivindicó el sistema de oposición libre como «el más plural y democrático».

«El sistema de oposición garantiza que el que aprueba la oposición no le debe nada a nadie. El que no le debe nada a nadie puede trabajar con absoluta independencia. A lo mejor lo que molesta no es el sistema de acceso, sino el juez independiente, al que no se puede controlar ni manipular», afirmó crítica Del Barco.

Por su parte, Oliva consideró que el anteproyecto de ley «lo que viene a constatar es la desconfianza que el Poder Ejecutivo tiene respecto de los jueces.

TITULO: LA PANTERA ROSA - Y LUKE LUKE - Teatro - Pitufeo ,.

LA PANTERA ROSA - Y LUKE LUKE - Teatro - Pitufeo , fotos,.

Teatro - Pitufeo,.

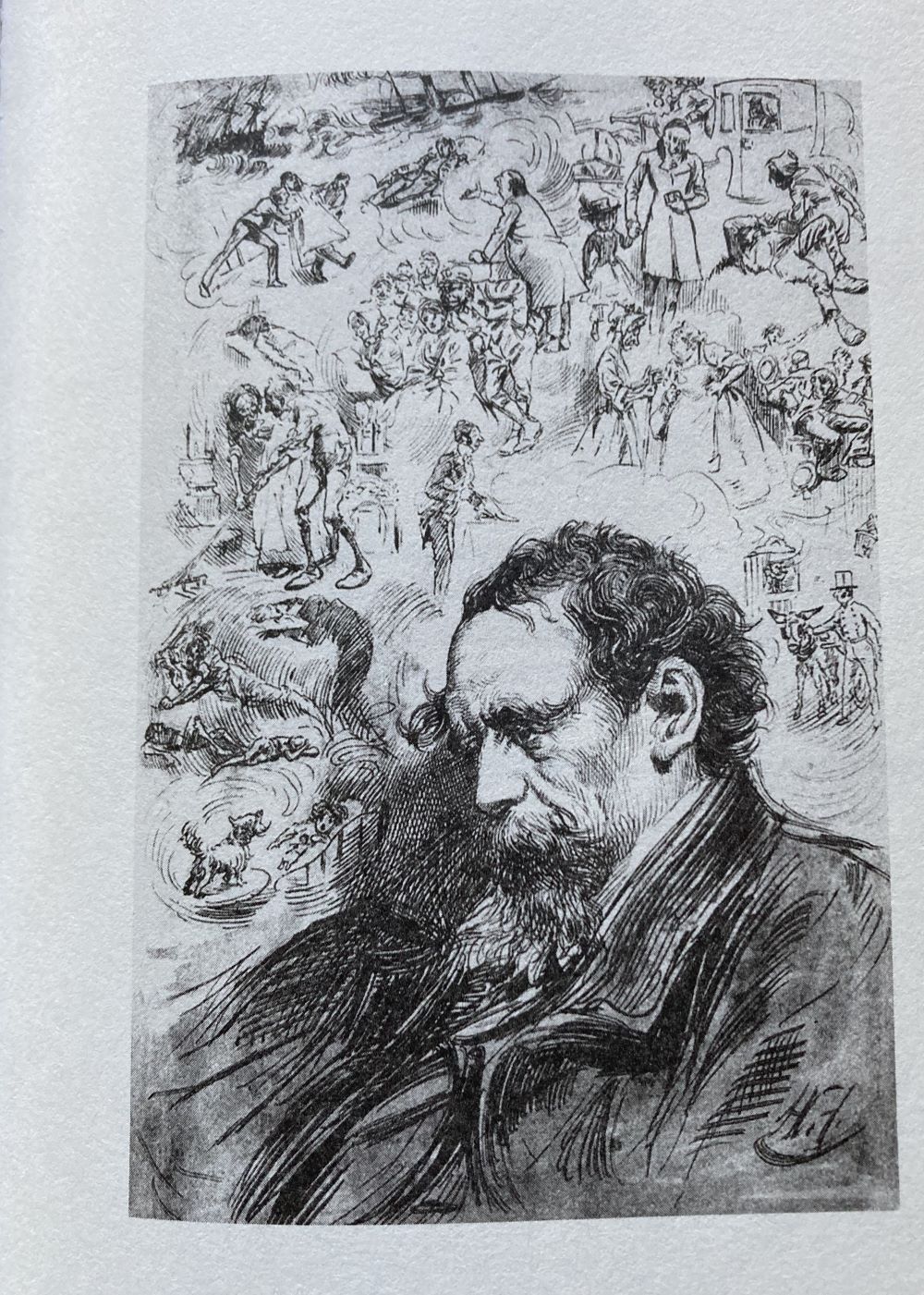

Con un nudo en la garganta, tratando de disimular el dramatismo de la hora, el Pitu y el Zorro empujaban la silla de ruedas en medio del gentío. Camino al estadio de Rosario Central miles de personas reconocían a Fontanarrosa y se le acercaban para saludarlo. El Negro ya no podía mover las piernas ni los brazos. Una enfermedad neurológica degenerativa le había ido acorralando la cabeza, lo único que todavía funcionaba bien en ese cuerpo inmóvil. Muchas veces sus dos amigos de la Mesa de los Galanes habían recorrido con él ese mismo trecho, en los prólogos del ritual que más le gustaba: sufrir por amor. Por amor a Central. El Pitufo y el Zorro, míticos protagonistas de tantos cuentos sobre fútbol y mujeres, iban destrozados por dentro, tratando de adivinar qué pensaría Roberto y viendo cómo la muchedumbre lo reconocía, lo alentaba, lo tocaba y le daba besos. De pronto, el Negro giró la cabeza, miró al Zorro y le dijo, con tono alegre: “¿Te das cuenta? Ya soy el Gauchito Gil”.

Eso fue siempre Roberto Fontanarrosa: una risa en medio de la desesperación de la vida.

Su madre Rosa señalaba irónicamente que su célebre hijo había nacido un día domingo y que eso era señal inequívoca de que iba a salirle “medio vago”. A veces el Negro se lamentaba de no haber tenido una infancia desgarradora, porque eso da prestigio literario, y de carecer de parientes artistas, puesto que eso otorga al menos la idea de un linaje. Nació en la calle Catamarca, en un hogar de clase media, y sus padres fueron un vendedor de seguros que amaba el básquet y un ama de casa que leía. De su padre, que había sido jugador de la selección nacional de básquet y luego entrenador vocacional, aprendió la pasión por los deportes y el humor: era un tipo avasallante, pletórico de amistades y de vida social, que no se preocupaba mucho por hacer dinero. “Todavía la ambición no era una virtud –recordó a su hijo –. Estaba mal vista”. El Negro y su madre iban una vez por semana al cine y se tragaban la triple programación sin ningún sentido crítico. Función continuada: guerra, westerns y comedias. Lo que venía.

En el barrio no estaba todavía instalada la televisión como centro de la familia, así que el niño se crió leyendo la Colección Robin Hood y los globitos de ese verdadero “cine pobre” que es la historieta. Los dos momentos cruciales de su vida sucedieron cuando su padre lo llevó por primera vez a ver a Central y le inoculó la adicción al fútbol, y luego cuando comenzó a padecer el colegio: Roberto tenía de chico una timidez enfermiza y solía tirarse en la cama con una ataque de nervios para tratar de evitar que su madre lo llevara a clase. Era solitario e introspectivo, vivía leyendo Rico Tipo, El Rayo Rojo y Hora Cero (de Héctor Oesterheld), y garabateaba dibujitos mientras hacía los deberes. El problema se acentuó cuando creyendo que todo eso prefiguraba un destino cercano al dibujo industrial, le sugirieron que cursara la secundaria en el Politécnico. El Negro era una especie de vegetal, un lector de aventuras metido para adentro, ajeno a la enseñanza de las matemáticas y de la física. Fue una debacle. “¿Por qué hay que ir temprano a la escuela? –se preguntaba de grande –. Los inviernos eran más crudos y oscuros. Espantosos. Yo fui un pionero de la deserción escolar y creo que todo lo que he emprendido en la vida fue para no levantarme temprano”.

Repitió, efectivamente, tercer año y anduvo un largo tiempo sin hacer otra cosa que no fueran aquellos comics amateurs que escondía en cajas de zapatos. Hasta que su padre, un tanto preocupado, lo conchabó en una agencia de publicidad. Allí lo recuerdan como “un flaco negro y mudo”. Hizo cadetería y aprendió los rudimentos del oficio, y sus trazos en el papel sorprendieron a los profesionales. Roberto se había anotado en un curso por correspondencia que dictaba la Escuela Panamericana de Arte, dirigida por su admirado Hugo Pratt, el creador del Corto Maltés. Al principio, su madre era escéptica: por la efectividad académica del método y por la puntualidad del correo. Pero Fontanarrosa se abocó obsesivamente a absorber todos esos conocimientos, que fueron los cimientos técnicos de su arte. Un contacto de la agencia lo invitó en 1968 a ilustrar una revista local de actualidad, y eso lo obligó a interiorizarse por primera vez en la política.

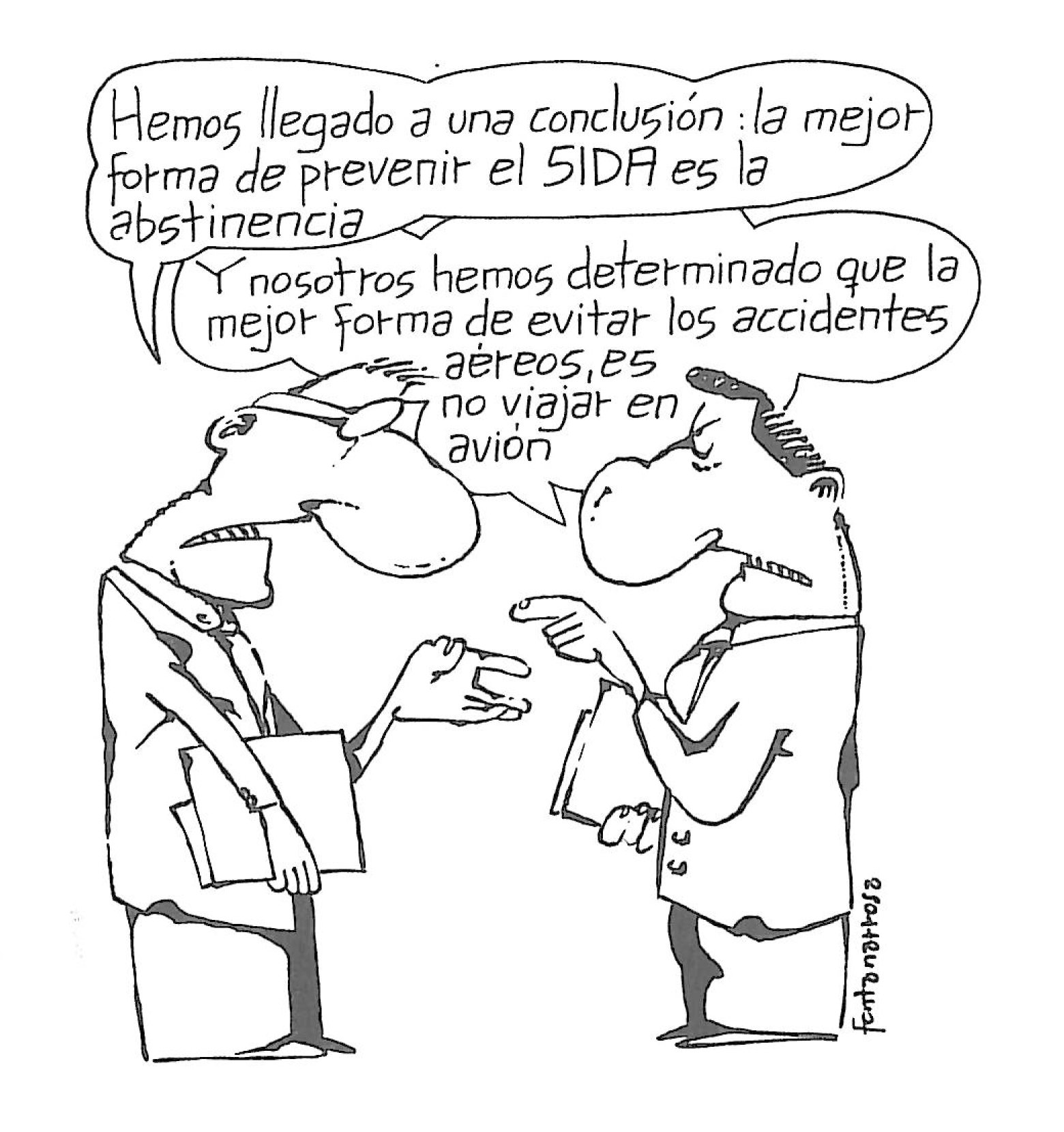

Una cosa llevó a la otra: comenzó a publicar sus primeros chistes y

parodias en mensuarios rosarinos, y después pasó a la legendaria

“Hortensia”, una publicación de tirada nacional donde Roberto dio a luz a

Inodoro Pereyra y a Boogie El Aceitoso. El primero comenzó como una

sátira a las voces camperas del Martín Fierro, y el segundo aludía

humorísticamente a Harry El Sucio. Esas dos criaturas lo volvieron

famoso. Sobre todo, cuando Clarín renovó su contratapa y le propuso

mudar allí sus creaciones y ocurrencias.

Aquel muchacho “medio vago” se armó entonces una férrea rutina de

trabajo de ocho horas diarias en la que dibujaba e inventaba contra

reloj, sacando agua de las piedras, situaciones de la vida real y bromas

de la política argentina.

Cuando la jornada tocaba a su fin, alrededor de las siete y media de la noche, Roberto caía por la Mesa de los Galanes, un grupo de entrañables y lúcidos “atorrantes” que se reunía en el bar El Cairo de Rosario a conversar sobre cualquier cosa. De todos ellos, Fontanarrosa era el más callado. Sin embargo, aquellas entonaciones, aquellos temas y anécdotas aparecerían más tarde transfigurados en relatos cortos que el Negro comenzó a escribir. Dueño de un oído absoluto para el habla popular, pescador de pequeñas historias en esa usina de café, Roberto hizo lo que casi ningún historietista se atrevió: salir de los cuadritos y aventurarse en el difícil terreno de la literatura.

Primero lo hizo con novelas como “Best Seller” y “El área 18”, donde se burla de aquellas peripecias de espías y mercenarios internacionales, que en verdad tanto le regocijaban. Su conocimiento del género resulta asombroso. Lo mismo lograría con muchos de sus cuentos breves, donde para producir tramas hilarantes imita a la perfección el lenguaje de los suplementos literarios, de la prosa periodística, del panegírico, de la ciencia pura y dura y, sobre todo, de aquel estilo narrativo que se podía leer en la revista Selecciones de Reader’s Digets.

Ya Daniel Divinsky, heroico editor de De la Flor, venía publicando

libros donde se compendiaban las andanzas de Inodoro y de Boogie, y

antologías de sus viñetas y tiras gráficas. Cuando Fontanarrosa le

acercó el primer volumen de cuentos cortos no dudó en jugarse entero.

Daniel le corrigió la sintaxis y la ortografía, y lo siguió haciendo

hasta su muerte. El Negro ya alternaba su profusa obra cuentística con

sus colaboraciones como libretista de Les Luthiers y con su extenuante

trabajo diario. Pero en cuanto encontraba un tiempo libre escribía de

una sentada de cuatro horas el bosquejo de un cuento. Todos ellos son

mecanismos para la carcajada, pero tienen un fondo casi imperceptible de

melancolía. Los más inquietantes son los rosarinos, puesto que allí ha

logrado desplegar una galería de personajes propios e inolvidables, una

picaresca llena de localismos que sin embargo resulta universal.

Esa cosecha reconoce una influencia: la literatura norteamericana que el

Negro se puso a leer. Salingher, Capote, Mailer y muchos más. Y las

correrías ciertas o imaginadas de los muchachos de El Cairo y de los

vecinos de su ciudad. “Cuando Fontanarrosa escribe se instala en una

Mesa de Galanes intemporal donde charlan Roberto Arlt, Hemingway, Mark

Twain o Chejov. Modestamente”, escribió alguna vez el crítico Elvio

Gandolfo.

La frase intenta hacer justicia con un escritor auténticamente popular

que, como navegaba en la zona del humor, como era una mezcla extraña de

Olmedo y Woody Allen, resultaba inclasificable para la crítica culta.

“Lo contrario de lo humorístico no es lo serio –apenas se defendía

Roberto–. Lo contrario es lo pomposo”. Y Guillermo Saccomanno lo

redondea: “Si un don tiene la literatura del Negro es hacerles sentir a

sus lectores la estupidez humana. Quien no se haya reconocido en uno de

sus cuentos, miente. Y se miente”.

El Pitufo refiere que cierta tarde dejó caer sobre la mesa una anécdota que lo había rozado. Un compañero suyo, también profesor en la Facultad de Arquitectura, llevó su automóvil al taller. Al mecánico lo llamaban Boogie El Aceitoso y la conversación rápidamente derivó hacia el fútbol: tanto el profesor, como el tallerista y sus dos ayudantes eran hinchas fanáticos de Central. Ese mismo domingo los canallas tendrían que vérselas con los leprosos. “Y Ñuls viene ganando, nos van a pasar por arriba”, exageraban. Estaban muertos de miedo. Uno de ellos propuso una solución mística: formularle un pedido especial a la Virgen. Se fueron convenciendo unos a otros, y entonces el mecánico cerró el taller y los cuatro buscaron una parroquia abierta. Eran cinco o seis de la tarde, se metieron en una y tomaron el lado derecho de la nave. Iban semblanteando santos para ver a quién se encomendaban, y encontraron finalmente una imagen ante quien se hincaron y rogaron. Como a uno le pareció que la Virgen podía serles indiferente, le agarró un piecito y comenzó a hablarle de manera más enfática. Con tanta mala suerte que un dedo de yeso se quebró, y los “canallas” salieron corriendo, aterrados por lo que habían hecho. Al día siguiente, el Pitufo recuerda que iba manejando y que de pronto oyó en la radio a alguien que denunciaba el hecho vandálico y que le echaba la culpa a las nuevas sectas brasileñas. La Virgen no dio importancia al asunto: ese domingo Central ganó bien. “Cuando conté todo esto, el Negro no dijo nada –asegura su amigo del alma–. Pero un año después se vino con un cuento donde se recreaba y agrandaba la historia. Nos reímos mucho, y me preguntó si los aludidos querrían salir con sus nombres verdaderos”. El Pitufo fue a verlos, creyendo erróneamente que pretenderían el anonimato, Resultó todo lo contrario: nadie quería perderse entrar en la posteridad y formar parte de un relato de Roberto Fontanarrosa.

En otra ocasión, el Zorro contó medio en serio y medio en broma que

una noche en un boliche se había hecho muy tarde y estaban muy bebidos, y

que el ligue no había funcionado. Fue entonces cuando él y su compañero

comenzaron a evaluar la posibilidad de seducir a dos damas muy poco

agraciadas, bajo el lema barrial “después de las cuatro si es mujer

mejor”. El Zorro se llevó a una y asegura, con el mismo tono en que

hablan los personajes del Negro, que era tan pero tan fulera que varios

muchachos bajaron de un auto en una esquina para aplaudirlo.

Fontanarrosa escuchó aquella chanza de bar y construyó con ella un

cuento desopilante y costumbrista: “Después de las cuatro”. Maestro del

diálogo realista y chispeante, muchos de esos textos fueron tomados por

dramaturgos y actores, y convertidos en obras de teatro. Fontanarrosa

cedía, sin preguntar demasiado, los derechos de autor, pero jamás se

involucraba: le fatigaba tener que trabajar más y guardaba la íntima

idea de que si las obras no salían bien nadie le iba a echar la culpa.

“El mundo ha vivido equivocado” es posiblemente la más representada.

“Nunca voy a ser un escritor importante en el sentido de que jamás

vuelco en las historias los dramas personales míos, las cosas que

realmente lastiman”, pensaba. El modo de convertir esa “falencia” en

arte se puede ver en “Mamá”, un cuento insólito en el que su narrador va

revelando que su madre es alcohólica, fumadora, ludópata y finalmente

hipocondríaca. El hijo, sin embargo, va justificándola desde el cariño.

Su primera línea es indicativa: “A mi mamá le gustaba mucho el trago”.

Cuando el cuento se publicó en el libro “Te digo más”, varias tías y

vecinas lo llamaron: “Robertito, nosotras no sabíamos que tu mamá tenía

esos problemas”.

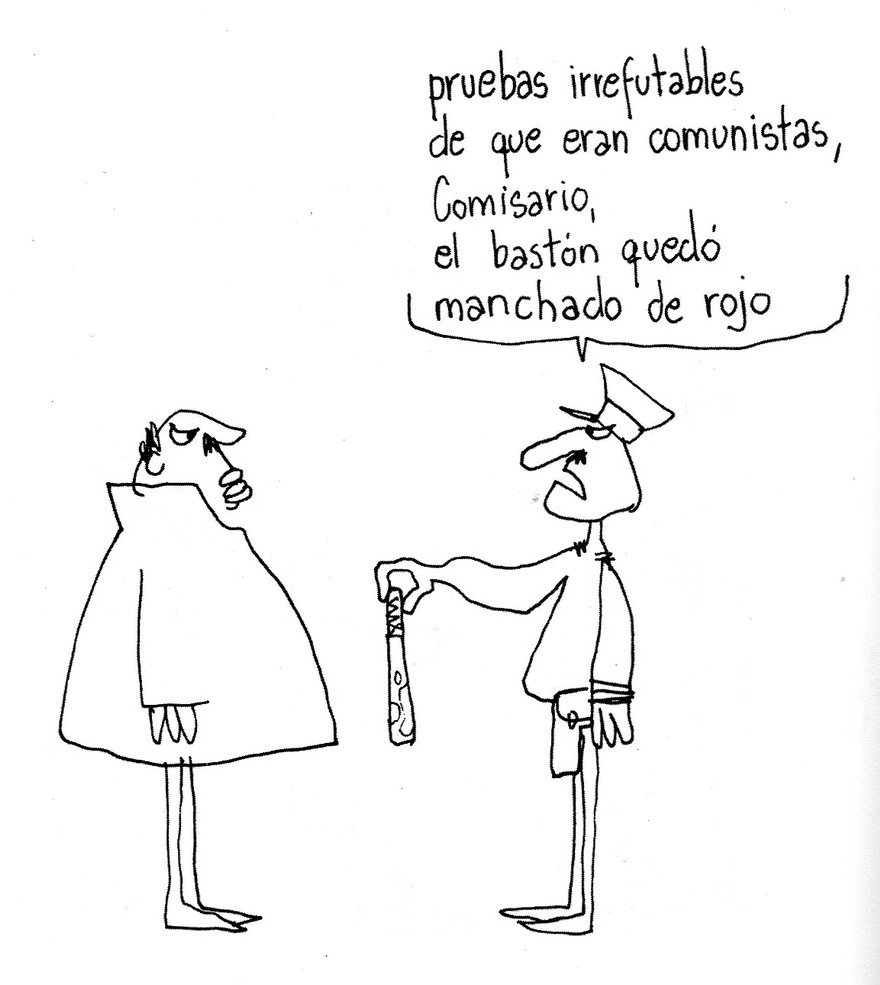

El ensayista Pablo Gianera le realizó, para la Audiovideoteca de Escritores una entrevista de tres horas que permanece inédita y que funciona como una suerte de testamento literario. Allí Fontanarrosa cuenta que una noche se despertó alterado: acababa de tener un sueño erótico con una amiga de su mujer. Por supuesto, su mujer se encontraba durmiendo a veinte centímetros de su almohada. “Y yo traicionándola con esa amiga”. Esa situación fue el germen de un relato donde un hombre confiesa en cierto club de barrio un sueño erótico y lo meten preso. En la comisaría, frente a un oficial escribiente, va contando lo que sucedió sin aclarar que fue un sueño, y se defiende asegurando que ella lo había provocado.

Fontanarrosa le explicó a Gianera que la anécdota real puede ser un

disparador, pero que pocas veces resulta más que eso: “La gente piensa

que es fácil, se mete con un grabador en un bar y después escribe lo que

se escucha y quedó grabado. Nuestro trabajo es ver, captar la mirada

desde otro ángulo. A veces uno toma una expresión o una palabra de

alguien real. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta es elaborarlo de

manera literaria”.

También revela su rutina: “A medida que voy escribiendo un relato se me

van ocurriendo otros. Tengo la ansiedad de los dibujantes. He trabajado

más de lo debido, y a mayor cantidad, menor calidad. No puedo estar

corrigiendo indefinidamente, y me agarra apuro por publicar. Me vuela el

temor de que alguien pueda tener la misma idea de un cuento, cosa que

finalmente nunca ocurre. Escribo un relato, lo dejo en una carpeta y

paso al siguiente. Cuando termino veinte ya tengo la suficiente

distancia: los leo entonces como si fuera de otro escritor y empiezo a

hacer una pasada de correcciones. La última pulida la hace Divinsky. Es

tan bueno que yo después ni siquiera lo noto”.

Allí se reconoce completamente sorprendido con la facultad de Woody Allen para “ver lo que sentimos”: “Cuando crea Zelig refleja eso que siempre vemos, gente que se mimetiza, que cuando habla con un peronista es un peronista. La diferencia es que Woody se dio cuenta de cómo inventar un personaje que sintetice ese fenómeno humano. Lo mismo pasa con aquella idea de siempre de que hay personajes del cine tan reales que parece que se salen de la pantalla. Con esa idea, hizo La Rosa Púrpura del Cairo. Y fijate en esas personas que en la vida parecen como fuera de foco. Mirá lo que hizo en Deconstruyendo a Harry”.

El diálogo se realizó en Rosario, cuando ya Fontanarrosa estaba enfermo y tenía que usar asistentes y lápices especiales para poder cumplir con sus dibujos, tiras y chistes. No encontraba entonces ese hueco de tranquilidad para escribir su prosa, y un amigo le prestó un departamento en Mar del Plata. Quedaba frente a la base de submarinos, era noviembre y el Negro estuvo seis días de felicidad haciendo cuentos. A razón de uno por día. Los escribía a mano y no se levantaba hasta que estaban terminados: luego su mujer se los mecanografiaba. “Me sentía un escritor norteamericano”, se reía.

Descubrir que padecía una especie de esclerosis lateral amiotrófica no fue fácil ni rápido. Resultó un proceso lento, lleno de marchas y contramarchas, pruebas y tratamientos, esperanzas y angustias. El cuerpo, como si jugara un dominó inexorable, se fue paralizando por partes, y no hubo nada que detuviese ese tobogán siniestro. Ni siquiera un trasplante de células madre, que se realizó en Montevideo. Eduardo Galeano lo visitó en el sanatorio y el Pitufo viajó para traerlo de nuevo a Rosario. “A veces, digo: ¿cómo carajo puede ser que esté así, en silla de ruedas y no pueda ni caminar cuatro pasos? –se preguntaba Roberto-. Sin embargo, llega un momento en que lo asumís”.

Borges, si hubiera conocido esa desgracia, reivindicaría su coraje diciendo que jamás descendió al sentimentalismo. Es así: Fontanarrosa nunca se quebró; llevaba su maldición con enorme hidalguía. En los últimos momentos, cuando ya no podía ni probar la comida sólida (lo alimentaban con un complejo vitamínico), la Mesa de los Galanes se trasladaba a su casa. Los muchachos entraban, con un paquete de sándwiches, y se la pasaban hablando de fútbol y de minas. De vez en cuando hacían silencio para escuchar la voz susurrada y exánime del Negro, y seguían alborozados y optimistas con las anécdotas y las jodas internas. Cuando salían a la calle, dejaban de simular y se tomaban la cabeza y el corazón, destrozados por la evidencia de que su amigo se apagaba inexorablemente. Era una mente superdotada y lúcida atrapada en un cuerpo que lo hundía en las arenas movedizas de la muerte. Falleció finalmente a las tres de la tarde del 19 de julio de 2007 en el Sanatorio Central de Rosario, una hora después de haber sido internado. Tenía 62 años y dejaba una obra impresionante.

Los muchachos de El Cairo se siguen reuniendo donde siempre, y no pasa una tarde sin que se recuerde alguna frase, algún gesto, alguna línea de Roberto Fontanarrosa. Uno de ellos me explica lo que pensaba de su legado literario: “De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga. No aspiro al Nobel de Literatura. Ya me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: Me cagué de risa con tu libro”.

Uno de sus colegas revela un dato desconocido: cuando lo invitaron a hablar en el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se hizo en Rosario, el Negro dudó mucho. Era un gran honor, le abrían las puertas de la academia, pero él no sabía muy bien qué podía aportar entre tantos discursos ceñudos. Entonces Tomás Eloy Martínez habló con su editor y le dijo: “Decile al Negro que no trate de ser otro ni de escribir una ponencia. Que sea él mismo”. Y vaya si lo fue: su stand up sobre las malas palabras es un momento cumbre de la inteligencia y del humor.

“Sabés lo que pasa –me comenta el Pitufo– el Negro era un argentino muy raro: tenía humildad y sentido común. ¿Dónde encontrás otro igual?”. No puedo dejar de imaginar a aquel pibe introvertido y “medio vago” que leía Rico Tipo y lloraba para que su madre no lo llevara al colegio. Les pregunto por qué nunca se vino a vivir a Buenos Aires, por qué se quedó para siempre en sus pagos. Fontanarrosa me responde desde un globito garabateado en una servilleta imaginaria: “Porque Rosario tiene buen fútbol y bellas mujeres. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual?”.

TITULO : EL CLUB COMEDIA - La gran duda ,.

La gran duda ,.

foto / Tuvo que trabajar desde adolescente, como algunos de sus célebres personajes. Tras varios empleos alimenticios, el joven Dickens empieza, con sólo 17 años, como reportero de tribunales. Ejerce el periodismo parlamentario con 20. Y, a la vez encuentra tiempo para escribir para él mismo, en forma de sketches, sus textos más personales, que acabaron siendo publicados bajo el seudónimo de Reportero Boz y le dieron gran fama y prestigio.

Fue precisamente un encargo periodístico lo que le llevó definitivamente a la literatura. Debía hacer unos textos para acompañar las ilustraciones de un artista muy reconocido en la época. Al final fueron las ilustraciones las que acompañaron a los textos que acabarían convirtiéndose en su primera novela: Los papeles póstumos del club Pickwick.

Favorecido por un insomnio crónico y por una gran afición a caminar —unos 30 kilómetros diarios—, Dickens desarrolla una actividad frenética en la que combina novela y periodismo. Alcanza unos estándares de popularidad y éxito no conocidos hasta entonces y menos aún en una sociedad mayormente analfabeta.

A lo largo de su carrera llegó a publicar más de 400 artículos, fundó y editó dos semanarios y demostró su maestría en los géneros más diversos: de la sátira al melodrama, de la denuncia a la opinión, del costumbrismo a la crítica social. En todos los palos sobresalió por un estilo literario magistral. Hizo de todo en la profesión, desde reportero de calle, hasta articulista, pasando por director y hasta propietario. Sus cuantiosas ganancias como novelista le permitieron invertir en periódicos y gozar de una libertad absoluta a la hora de escribir. De hecho, cuando le llegó la muerte era copropietario de dos semanarios diferentes, Household Words y All the Year Round.

La editora de este volumen, Dolores Payás, sostiene que los textos de Dickens “gozan una especial vigencia, dada la situación del periodismo actual”. Expone tres razones. Una, todos sus artículos tienen una dimensión humana, además de hacer gala de un sentido del humor “contundente” y de un sentido común “aplastante”. En Dickens siempre hay pedagogía, de él siempre se extrae una lección.

Dos, su periodismo es “estilísticamente ejemplar, de alta calidad literaria”. Algo que se echa mucho de menos hoy.

Y tres, su escritura “palpita vida”. “Frente a la asepsia de los mundos digitalizados, secreciones, pestilencia y carne —escribe Payás—. Frente a los disparates y excesos de la corrección política, sátira y ridiculización. Frente a los limbos sonrosados y gaseosos, poesía que apuñala, lírica en vena. Humanidad y vida en estado sólido. Magnificencia, miseria, belleza y carroña”.

El presente volumen incluye 30 textos, apenas un 5% de toda la producción periodística de Dickens, seleccionados con la intención de que tengan que ver con nuestra realidad. Según Payás, ha elegido temas tan presentes hoy como entonces: la exclusión social, la corrupción política, la independencia de la justicia, éticas de la vida pública, el maltrato a la mujer o los propagadores de noticias falsas.

Dickens no se limita, como periodista, a levantar acta de lo que sucede, sino que se implica directamente. Así, se enzarza con el director de una residencia de indigentes, porque, con la excusa de que no hay espacio, ha dejado a unos cuantos en la puerta bajo la lluvia. En su artículo arremete contra las autoridades por mostrarse tan poco humanitarias. “Acólitos dementes de una teoría económica que se basa en las aritméticas desquiciadas para después aplicar políticas de una dureza más allá de lo imaginable (políticas que consideran cualquier signo de humanidad como una flaqueza)”.

‘El humor, el arma más mortífera’ es el título del apartado en el que se recogen los artículos satíricos. “Cualquier ridiculización articulada con inteligencia es imbatible —escribe Dolores Payás—, daña más que un ataque racional y bien argumentado (…) Dickens es un humorista espléndido”.

Arremete contra los “centinelas de la moral colectiva”, en especial los proselitistas de la Abstinencia Radical, muy combativos entonces. “Dejad que borrachos y rufianes gestionen ellos mismos sus problemas (…) ni este ni ningún otro gobierno puede negarle a la clase trabajadora el derecho a disfrutar de un rato de entretenimiento decente”.

Dickens no soporta el paternalismo de los políticos, que preparan una ley que prohíba la asistencia a bares y tabernas en días festivos. “Los Comunes piensan en el Pueblo como una mera abstracción —escribe—. Lo ven como a una especie de niño crecido al que hay que engatusar y dar palmaditas en la mejilla durante la época de elecciones, mirar con desaprobación en tiempo de exámenes, castigar cara a la pared los domingos y sacar de paseo para que vea la carroza de la reina en días de fiesta nacional”.

Sobre una reforma del código penal que prepara el Gobierno, echa mano del sarcasmo. “Todas las enmiendas previstas se fundamentan en un principio de hondura sin igual, y es el siguiente: Aquí el verdadero delincuente es el muerto. La víctima pedía a gritos ser asesinada”. No se queda ahí. “Desaparece el juez, considerado un estorbo, será sustituido por un caballero, político de profesión. Enmienda acertadísima; por muy sobrecargados de trabajo que estén, es bien sabido que nuestros políticos poseen facultades superiores a las de cualquier otra criatura terrestre” (Parece escrito para el periódico de hoy).

Otro asunto que preocupa a Dickens y que no desentonaría en un diario del presente es el de la cancelación, el reescribir los clásicos. En este caso, los cuentos de hadas.

“En un momento de grave ofuscación, nuestro estimado defensor de la moral ha decidido que Pulgarcito, Barba Azul, Blancanieves y otros miembros de la misma familia debían convertirse en vehículos propagadores de la Abstinencia Radical, el Libre Mercado, la Educación Popular y la Ley Seca”, escribe el novelista.

“Para que nos sigan siendo útiles deben conservarse en toda su simplicidad original, dejando intactas su pureza y su inocencia extravagante —razona sobre los personajes ficticios el autor de Historia de dos ciudades—. En suma, hay que respetar los cuentos de hadas como si sus historias narraran hechos reales y no inventados. Quien se dedique a modificarlas a capricho, solo para ajustarlas a sus creencias, sean las que sean, es culpable de una apropiación indebida”.

Todos los textos periodísticos juntos nos ofrecen un panorama fidedigno de la segunda mitad del siglo XIX inglés y dan fe de que el fresco reflejado en sus novelas es absolutamente real. Nada desmerecen sus artículos y reportajes de sus ficciones. Hay dos trabajos periodísticos que me han resultado especialmente sobrecogedores e interesantes. Uno hace referencia a la repatriación de soldados desde la India a bordo del buque Gran Tasmania. El otro describe la “obsoleta costumbre del funeral de Estado”, a propósito de las exequias del Lord Wellington, el héroe de Waterloo.

Ambos son una buena muestra de la forma de trabajar de Dickens a pie de calle. Cómo busca testigos, pregunta una y otra vez hasta conseguir los datos precisos —muchos datos— que le permiten construir una historia sólida. En el primero, viaja a Liverpool “para visitar a un grupo de soldados licenciados que habían llegado de la India hacía poco. Habían hecho el viaje de vuelta en el Gran Tasmania. Yo sentía curiosidad por ver el aspecto de nuestros soldados una vez que se les retira del combate”.

Cual no será su asombro cuando comprueba que están internados en el asilo de indigentes de la ciudad, donde no pudieron ni llegar por su propio pie. “Estaban consumidos, devastados por la disentería y negros a causa del escorbuto. Cuento cuarenta desgraciados”. Durante el trayecto fueron alimentados con comida podrida y ni siquiera dispusieron de agua suficiente para la travesía. “Las escenas que contemplé me conmocionaron tanto que ahora mismo me veo en una disyuntiva difícil, porque si las describo con excesiva fidelidad bien pudiera suceder que el lector, asustado, detuviera su lectura”. Obviamente describe lo que vio en su recorrido de cama en cama y el relato resulta tan estremecedor como el propio escritor anunciaba.

En el segundo, en tono sarcástico, describe con todo detalle los fastos tras la muerte del duque de Wellington, que recuerdan en su majestuosidad y derroche a los vividos recientemente con el fallecimiento de Isabel II. Dickens se escandaliza ante tamaño negocio. Desde alquilar emplazamientos con vistas privilegiadas para ver el cortejo hasta organizar catas de vino para entretener la espera. Desde decorar un balcón “con la presencia de 24 sacerdotes” hasta la venta de reliquias del finado.

La gran duda es si Dickens se dedicaba al periodismo para entretener sus largas horas de insomnio o si su conciencia de las tremendas injusticias que se cometían a su alrededor no le dejaban dormir. Lo que es seguro es que vivía acuciado por denunciar y dejar constancia de la trágica realidad circundante. En cualquier caso, con sólo 50 años, nos ha dejado una obra ingente y apasionante, de la que estos artículos, maravillosamente editados, son un aperitivo exquisito.

No hay comentarios:

Publicar un comentario