TITULO: España a ras de cielo - Iñaki Gabilondo - Sensatez institucional en la Diada ,. - PLANETA CALLEJA -Domingo -22 - Septiembre ,.

España a ras de cielo ,.

España a ras de cielo es un programa de televisión emitido por TVE y se estrenó el 17 de septiembre de 2013. Desde el primer programa, está presentado por Francis Lorenzo. Martes a las 22h30,.

El programa permite conocer lugar de España desconocidos y ya conocidos desde otro punto de vista., etc,.

PLANETA CALLEJA - DOMINGO - 22 - Septiembre ,.

Planeta Calleja es un programa de televisión de España que se emite cada domingo a las 21:30, en Cuatro de Mediaset España,. Jesús Calleja enfrentará a rostros conocidos a vivir experiencias únicas e irrepetibles fuera de su contexto habitual y en los lugares más remotos y fascinantes ., etc.

Iñaki Gabilondo - Sensatez institucional en la Diada,.

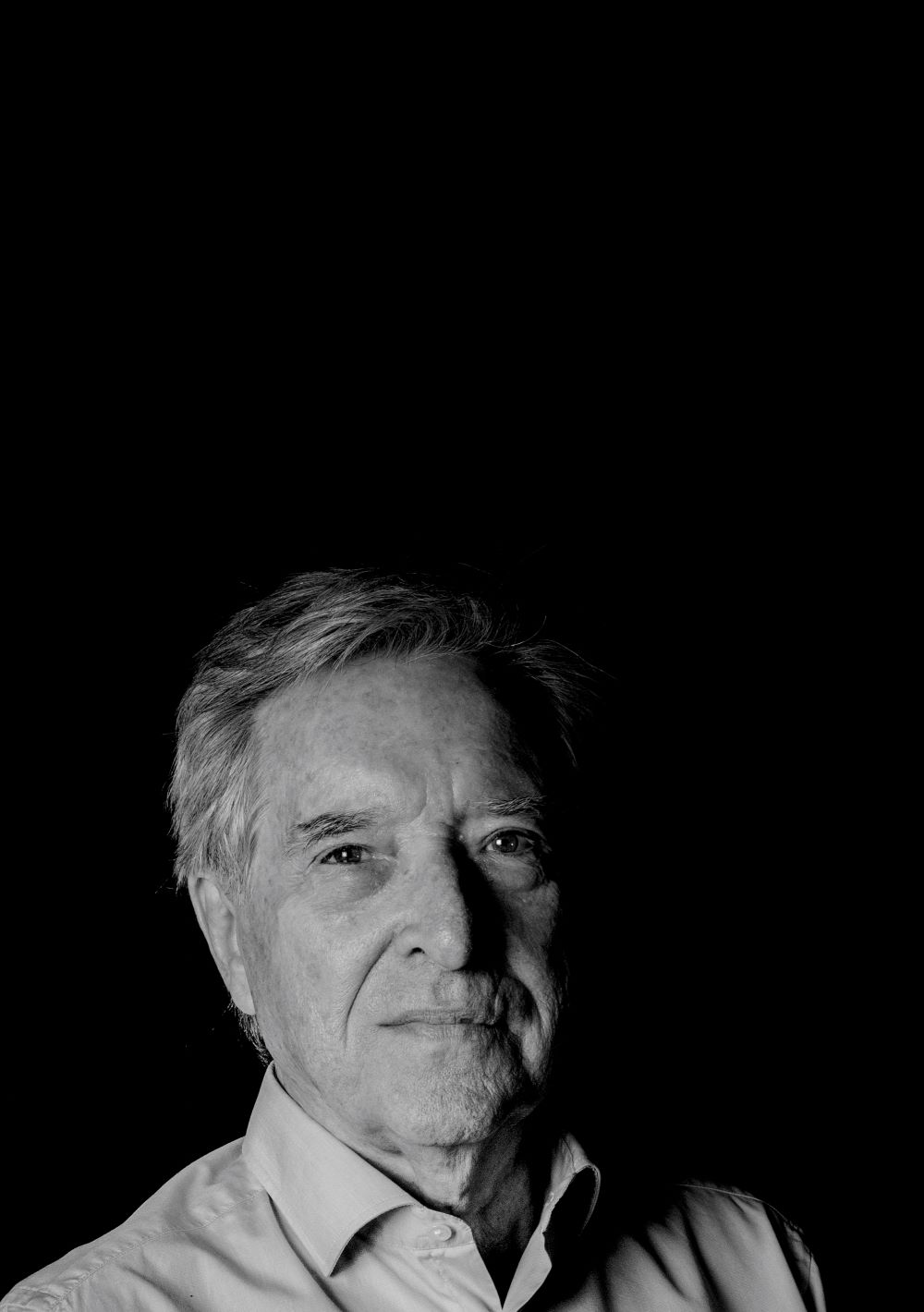

fotos / Iñaki Gabilondo ,.

Iñaki Gabilondo, un decano del periodismo. Camisa clara, pantalón beige, zapatos marrones, aguarda al final de unos escalones, en la entrada del Ateneo, en Madrid. Afuera, en el exterior, discurre una mañana lenta, como perezosa, con un cielo de nubes de tono muy pictórico que decanta una lluvia mansa, como desprovista de fuerza, como si al agua le faltara un punto de gravedad al caer. Se acude al encuentro con cierta resaca informativa, con los urgentes de los medios entrando en el móvil, y una impresión contradictoria. Uno no conoce en persona a Iñaki Gabilondo y, sin embargo, es como si uno ya lo conociera. Se acude así a la cita, a la entrevista, con esa impresión equivocada, pero cierta, que es la que termina dando la radio a sus protagonistas. Proviene de esa familiaridad que acaba siendo la voz que le ha acompañado a uno en sus distintos despertares, los de estudiante y, luego, los de plumilla. Iñaki Gabilondo. Para generaciones de españoles es algo más que un periodista, una referencia o una autoridad. Es la persona que les ha contado durante años lo que sucedía, las noticias, la última hora, ese boceto de la historia, narrado en vivo, de este país.

—¿No echa de menos el periodismo en jornadas electorales, como la reciente, las europeas?

—No, porque yo ya estoy tan quemado… Soy muy escéptico, profundamente escéptico. Por eso no es una preocupación. No quiero convertir mi escepticismo en veneno, en vitriolo, sobre todo para los más jóvenes. No deseo eso. A los viejos se les atribuye una especie de sabiduría relacionada con la edad, pero creo que, en bastantes ocasiones, no es más que cansancio. Tengo la impresión de que parte de mi escepticismo está sustentado con lo cansado que está uno. Por eso no quiero ser transmisor de esa clase de sensaciones. Ser un cenizo. Mi intención es quitarme de en medio para no transmitir amargura, que, muchas veces, se tiene por razones de edad.

—¿No tiene que ver con otros aspectos?

—También está el fenómeno al que está llegando la política. Esa estupidez microscópica que existe en contraste con la magnitud de los problemas reales que tenemos los ciudadanos. Debes tener mucha afición para introducirte en ese cuadrilátero, en el menudeo de la política de los partidos, cada día más enfrentados y que están tan por debajo de los asuntos que tenían que enfrentar… Me cuesta sumergirme en eso. No tengo la suficiente pasión por la materia para meterme en cada jugada de los partidos. Este que ha subido un poco, este que… No puedo evitar ver ese paisaje y, la verdad, me parece tan minúsculo. Tengo 81 años, te gastas, supongo. Por eso no echo de menos para nada las jornadas a las que se refiere. Además…

—¿Sí?

—Yo siempre he tenido muy claro el sentido de la vida.

—¿A qué se refiere?

—Naces, creces, te haces mayor, te mueres. Nunca he creído que yo hubiera estado en un lugar, sino que simplemente había terminado llegando a un lugar y que después iba a ser empujado, como yo había empujado también a los anteriores. No me produjo un gran desgarro dejarlo, como digo, por el cansancio y escepticismo. Y está bien eso. Incluso intelectualmente. ¿Cree que hay derecho a que gente de mi edad cope tanto espacio en los medios de comunicación? Es el momento de que empiecen otros. Yo acabé empachado de mí mismo. Empachado de mí. Oía mi nombre y me decía: «Iñaki, ¿tú otra vez?».

—Perdone que insista. Ha empleado dos palabras: «escepticismo» y «amargura». Son muy duras.

—El escepticismo está relacionado con meterme durante horas a analizar el pormenor de las vicisitudes políticas, que se han apoderado prácticamente de todo, cuando, al tiempo, yo me decía: «Pero no puede ser que… ¿de verdad?». No quería quedar atrapado en ese juego. No tanto, al menos, para dedicarle de esa manera tan brutal el tiempo de todo el país. Es decir, si ustedes van a convocarme y pedirme que yo convoque a la vez a la gente para estar todos los días hablando de este menú… pues no. No puedo convertirlo en nuestros asuntos así, con la intensidad con la que ustedes reclaman… La amargura viene derivada de una circunstancia generacional. Tenía 33 años cuando Franco murió. Era un hombre joven, pero estaba casado y con tres hijos. Muchos, entonces, depositamos muchas ilusiones en el tiempo venidero. Mi generación participó, dentro de nuestra modestia, en el advenimiento de un tiempo. Le echamos mucha ilusión, mucho corazón, muchas ganas…

—¿Sin embargo?

—Ahora vemos la facilidad con que las cosas se reinterpretan de forma completamente equivocada. Los juegos de manos que se hacen por razones de partido para quitarle valor y sentido y convertir algo en lo que no era. Esa sencillez con la que se reinventa la historia. Yo sabía que la historia se solía reinventar, pero no esperábamos que nos pasara a nosotros, que se produjera delante de mis narices, ante cosas que yo mismo había visto. Que, de repente, empezara a haber un movimiento para explicar que Franco no fue exactamente un dictador o que el alzamiento del 18 de julio no fue exactamente un golpe de Estado, que estaba más bien siendo la respuesta a un golpe de Estado del 34… Cuando yo veía que esto crecía y que avanzaba, cuando veía cómo se estaban manipulando los hechos que había vivido delante de mis ojos, no treinta años después, sino para contárselo ya a mis nietos. Yo nunca he tenido el problema de soportar mal el advenimiento de las nuevas generaciones mirándolas como si fueran unos bárbaros que vienen a romper lo establecido. No, para nada. Yo ni he creído que con los jóvenes llegue toda la verdad ni que con los viejos se vaya toda la verdad, pero es cierto que me producía amargura la manipulación de las cosas que yo había observado.

—Esa manipulación tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Con los resultados de las elecciones europeas, por ejemplo. ¿Se está olvidando la historia?

—En cierto sentido está conectado, pero solo en cierto sentido. Yo lo relaciono con un factor de enorme importancia: el miedo. El miedo ha sido protagonista en muchos procesos que he vivido, como la Transición. Ahí jugó un papel importante. El miedo a que pudiéramos volver a las andadas, por ejemplo. Pero desde la crisis de 2008 existe cierta sensación de que no hay futuro, tal vez porque no se ve ninguno. Solo hay un carpe diem espectacular. Esta especie de invasión del turismo en todo el mundo, por mencionar un aspecto. Parece que el mundo entero está de viaje, pero no hay prácticamente nadie que parezca estar depositando sus esperanzas en algún sitio concreto. Y como no hay futuro, solo hay un sálvese quien pueda. Hay algo así en estos momentos, cierta sensación de fatalismo histórico que recorre el mundo.

—¿Hay elementos que le inquietan?

—Hay polvorines que pueden resultar tremendos, como Ucrania, Taiwán, Gaza… La gente tiene miedo, y el miedo está produciendo una reacción de vitalismo explosivo un tanto descontrolada. Y luego está la aparición, a través de las redes, de chicos como Alvise, que ha sacado un gran número de votos. Hay muchas reacciones diferentes, pero sobre todo me inquieta la sensación nihilista que existe. Es la primera vez, desde que yo recuerdo, que no existe un horizonte transformador utópico procedente del pensamiento progresista. No hay un pensamiento de corte progresista que ilumine el horizonte. La única luz que ilumina el horizonte utópico procede de los extremos, que están proyectando en el futuro no una utopía de progreso, sino una utopía de regreso. Esa sensación está manifestándose en todas estas contestaciones desarticuladas.

—Y surge la extrema derecha…

—Pero las extremas derechas son todas muy diferentes unas de otras, aunque todas expresan una especie de rechazo a todo esto que está pasando, pero de una manera muy inconcreta. Ellos dicen que todos son unos ladrones, pero ¿quiénes son todos ellos? ¿Quiénes son los ladrones? Esto no puede seguir así. Los jóvenes… Una sociedad no puede aceptar que un 25 o un 30 por ciento de los chicos no puedan acceder a una vivienda u organizarse un futuro. Perdona, pero es que esto es para que se paren las máquinas, para que una sociedad entera diga «ya vale». Y aquí ni partido de A ni de B ni de C. Tiene que haber una movilización general de los partidos, de los empresarios y de los trabajadores. Hay que hacerle algo a una sociedad que le está diciendo a los jóvenes que no tienen futuro de nada. Todo este tipo de elementos explican estas respuestas que en el fondo no ofrecen nada. Si lees el programa de estos partidos puedes leer todo lo que ellos no quieren que pase, pero no dicen qué harían. Salvo este Alvise que quiere fumigarnos a todos y arrojarnos al fondo del mar.

—Esto, entonces, está relacionado.

—Sobre todo, con esa especie de horizonte sombrío, de que no hay futuro, de ese carpe diem estrepitoso con el que mucha gente vive a lo loco, por encima de la lógica, autosuicidándose con una naturalidad increíble. Creo que está conectado con eso.

—Cuando ocurrió el 23-F, era director de Informativos en Televisión Española. ¿No le asusta el resurgir de fuerzas antidemocráticas?

—Lo que me da miedo es que la gente no reconozca las consecuencias de que se juegue con todo esto. Ayer tenía un cumpleaños y ahí estábamos hablando de estas cosas. Y la gente más joven, cuando hoy oye hablar de estos asuntos, no sabe qué es que te corten los derechos. Hubo una encuesta hace poco que señalaba que un 40 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 19 años estaba dispuesto a aceptar un régimen totalitario si las condiciones del Estado del bienestar mejoraban. Muchos creen que la dictadura es esto mismo, pero sin partidos políticos. Para nada. No. La dictadura significa que no puedes leer el libro que quieres leer, que no puedes tener la identidad que quieres tener, ya sea religiosa, personal o sexual, que no puedas ir al cine a ver lo que quieres ver y que no puedas amar a quien quieras amar. Muchos no aguantarían una semana. ¿Qué se piensan que era eso? Me preocupa la falta de conciencia que se tiene de lo que está en juego. Pero hay otro plano.

—¿Cuál?

—En un mundo como el actual, con una hegemonía tan grande de la rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia, resulta que Europa, que es una realidad comercial potente, puede tener algún sentido compactada, pero no disgregada. Dividida somos un caramelo. No vamos a pintar nada. Y luego, no existen soluciones únicas a problemas que el mundo plantea, como la infotecnología o la biotecnología, que son los asuntos que están emergiendo. No hay una solución belga o una solución española o una solución francesa. No existe. El mundo está condenado a vivir de manera más integrada y habrá que sumar las impotencias de cada uno de los países para afrontar estas cuestiones. Me llama mucho la atención que eso no se aprenda. Esto puede poner en peligro muchas cosas.

—Pero muchos medios de comunicación están advirtiendo de los riesgos… aunque no cala su mensaje.

—Pero es que se ha atomizado todo, se ha volatilizado todo. Cuando yo tenía su edad había un número concreto de medios de comunicación, y por ahí pasaba la circulación general de la información. Ahora hay mil millones de señales simultáneas en un mundo que te desafía de una forma completamente nueva y original. Tienes a través de internet la posibilidad de leer los versos de Teresa de Ávila o de fabricarte una ametralladora en tu casa. Estamos viviendo una realidad absolutamente diferente, con lo cual la influencia de los medios de comunicación sigue siendo para nosotros una conversación a la antigua usanza. Porque, ¿qué son los medios? ¿Los doce periódicos, las tres radios y las dos televisiones que se utilizan? Y eso, en el maremoto de millones de señales que llegan, ¿qué es? Este Alvise que acaba de salir solo ha trabajado a través de Instagram y las redes. La gente se está moviendo por otras calles. Y claro, nos preguntamos qué pasa. ¿No ven los escaparates? No, es que van por otro sitio en este momento. Están muy influenciados…

—¿Y luego?

—Mire. Para comprender las cosas hay que trabajar. Vivimos en la sociedad del destello, que hace que tú pases del «no conocimiento» al «conocimiento» a través de un flash. Eso es una equivocación. La palabra «fácil» se tendría que prohibir. No hay fácil nada. «Inglés fácil». El inglés no es fácil. «Aprenda fácil matemáticas». No se puede. Fácil, nada. La sociedad vive en el fácil y quiere pasar del «no tengo ni idea» al «tengo idea» con una frase, una idea, un tópico, un lugar común, una etiqueta, y con eso se quiere torear. Y así no se puede. La sociedad es demasiado compleja. Hay un libro de Daniel Innerarity que habla de la nueva complejidad de la sociedad. Apunta que se está respondiendo con viejos tics, con los evangelios y códigos de los antiguos partidos y con planteamientos que han quedado superados con la globalidad. Si hubiera tenido que hacer el comentario de la noche de las elecciones europeas, habría dicho, que ya «nadie puede» hacer nada por sí solo. El PSOE no puede. El PP está muy contento, sí, pero ¿qué puede hacer? Nada. Solo se pueden hacer las cosas convergiendo. Pero todavía aquí se sigue jugando a la ficción de que la realidad no es poliédrica y que yo tengo una receta para esta realidad. Pero no la tienes tú y no la puedes hacer tú solo. No se está haciendo mucho porque no se puede hacer si no es entre muchos y, como no se quiere hacer entre muchos, no se hace.

—Es la realidad.

—Eso es la realidad, sí. Yo me he cansado de decirlo. Es una de las razones de mi cansancio. Todas las reformas que España necesita, y que todos pregonan que necesita, están arrumbadas. ¿Por qué? Porque solo se pueden hacer con acuerdos y nadie quiere acordar. La discusión en torno a la necesidad de una reforma educativa antes salía cada cinco días en los medios de comunicación. ¿Cree que no hace falta? Sí, pero la han descartado porque solo se puede hacer hablando y no quieren hablar. La reforma energética, la Administración Pública, la reforma de la Constitución… nada de eso se puede hacer. Estamos llenando el desván de reformas necesarias porque las fuerzas las descartan porque solo se pueden abordar mediante esfuerzos convergentes. Todo está queriendo resolverse con frasecitas, con juegos de disparo rápido, con zascas, porque ahora, de repente, la actualidad consiste en comentar un zasca con otro zasca más genial. ¿Pero qué es esto, por favor? Los problemas de una dimensión y de una complejidad extraordinaria que necesitarían una observación integrada y responsable de gente adulta se resuelven ahora a golpe de zascas. Eso es lo que produce un enorme desengaño. Y ese es el territorio en el que viven muchos jóvenes. Es el territorio del like, del zasca y del no zasca. No se pueden afrontar las cosas así. Se acaba la jornada con «a ver quién ha dicho la frase más redonda…». Pero eso no cambia nada. ¿Qué se está haciendo para abordar esta nueva realidad? Los partidos que constituyen el núcleo tradicional templado de Europa siguen siendo mayoría. El PP y el PSOE van a tener que trabajar más o menos en común. Pero si a los dos les preocupara de verdad el crecimiento de la extrema derecha, ya estarían tratando de ver qué pueden hacer juntos para detenerla.

—¿Los medios deberíamos ser más exigentes? ¿Pasar de la política declarativa y exigir más a los partidos?

—Sobre los medios no se puede hacer ni una sola reflexión que no parta de un primer renglón que diga: «Los medios de comunicación viven en pánico financiero». Si no se empieza por ahí, no se va a ningún sitio. Los medios viven ese miedo como consecuencia de la globalización. Han sentido cómo temblaba su suelo tradicional. La salida desesperada ha sido explorar fórmulas de todo tipo. Se está tratando de sobrevivir como se puede, muchas veces buscando atajos para llegar rápido al like. Cuando leo periódicos de gran solera que subrayan que están acertando con el gusto al lector, me pregunto: «¿Qué estáis haciendo? ¿Pero qué es esta cosa?». Bueno, pues eso tiene explicación por el pánico financiero. No tiene una explicación técnica, no responde a nada que haya sido reflexionado. Responde a la búsqueda desesperada del oyente, el lector o el espectador, que no se sabe dónde está. Los medios de comunicación están viviendo este terremoto, que acabará con unos desapareciendo y otros sobreviviendo. Por eso, no creo que haya que llegar a conclusiones precisas, mientras buscan cómo pueden mantenerse. Martin Baron, el director del Washington Post, me decía que entró echando a cien periodistas, y que, quién se lo iba a decir, cinco años después tendría cien periodistas más. Él se dio cuenta de que aquello que le iba a dar el futuro era la solvencia y la credibilidad. Como siempre.

—Esa ha sido la apuesta de Martin Baron.

—Pues claro. La primera tentación fue optimizar resultados. Reducir costos. Echar gente. Se piensa que todo era ver si te aprendes la juguetería tecnológica… hasta que un día descubres que no, que la gente va a hacerte sobrevivir si lo que le ofreces merece ser pagado. Y para descubrir eso, te das cuenta de que a lo mejor necesitabas algún periodista que no tienes, que tendrías que estar haciendo cosas que no estás haciendo. Eso te hace entender que la oferta tiene que ser más sólida, más profunda y más importante. Y si lo haces, de repente empiezan a ir bien las cosas, porque la gente empieza a tener motivos para pagarte. Y es ahí es donde está la explicación, pero hay que hacer eso. A lo mejor descubres que ya nunca vas a tener un millón de lectores, pero que puedes sobrevivir muy bien ofreciendo algo que merezca la pena ser pagado, para lo cual tienes que volver a la calidad. ¿Qué es lo primero que ha hecho un medio de comunicación cuando empezó la crisis? Enviados especiales fuera, corresponsales en el extranjero fuera. Ahora hay unos chavales con un ordenador con medio euro cada uno en la calle. Esa es la respuesta del pánico. Eso no te da horizonte, no te da futuro. Lo que te da futuro es lo que teóricamente te produce pánico y de lo que quieres huir.

—Y eso da peso a la información.

—Lo que está haciendo Martin Baron y otros diarios. Ahora mismo, todos estamos viviendo un terremoto. Tratar de dar a cada cosa una explicación y darle un pronóstico claro es dificilísimo, porque estamos en medio de una sacudida gigantesca, que, creo, está siendo respondida, y yo humanamente entiendo este tipo de respuesta, con desesperación. Pero esa no es la respuesta ni tampoco la solución. Esto es un elemento fundamental para mí. La sociedad no ve ningún futuro. El mundo ve negro el horizonte. Tampoco ve demasiado claro cómo construir una vida que dé consistencia a sus pensamientos o cómo construir una familia y tener hijos. Hay un sálvese quien pueda y rompan filas. Este es un territorio que aprovechan muy bien algunos partidos políticos que son los campeones del mundo en la gestión del miedo, porque son muy buenos para eso y siempre han sabido tocar las bajas pasiones, el instinto más básico y elemental. Eso les sale bordado.

—Los medios de comunicación contribuyeron en otro tiempo al desarrollo de la democracia. ¿Hay que volver a eso?

—Cuidado. Cuando hacemos una valoración por comparación, tenemos que evitar hacer unos juicios de valor demasiado generosos. Los medios de comunicación, efectivamente, contribuyeron en aquel momento a muchas cosas, pero también se establecieron unas vinculaciones políticas que el periodismo de hoy en día ha descubierto que tienen que cortarse. Es decir, los medios de comunicación llegaron a imbricarse tanto en la política que fueron entendidos por los ciudadanos como parte de la acción política. De manera que políticos y periodistas parecían formar parte de una misma urdimbre que terminaron ya viviendo un poco su mundo particular, donde nosotros, los ciudadanos, estamos cada día más lejos.

—Habla de independencia.

—Sí. La independencia tiene que trabajarse con mucha más claridad. Aquel modelo del que habla tuvo cosas muy buenas, pero llegó a estar vinculado tanto con la política que llegó a ser observado como parte de ella. Eso me parece funesto. Que un ciudadano asocie El País y la Cadena SER con el PSOE, y al otro con la COPE, con el tal y el tal —no por afinidades ideológicas, que sería natural, sino como parte de una estructura para operar juntos con tácticas estratégicas convenidas—, eso no puede ser, pero la gente así lo percibió. Hay que decir que aquel periodismo que recordamos con nostalgia en algunos capítulos tenía muchos elementos de valor, pero también tiene que ser analizado con un espíritu crítico para señalar que si queremos regresar a algunas de aquellas cosas no se nos puede olvidar que hay que hacerlo con una rabiosa independencia. Aquel periodismo, es cierto, tenía valores que pueden servirnos de referencia, pero yo no le acepto a ese viejo periodismo, en el que yo estaba, ¿eh?, el monopolio del periodismo de calidad, porque tenía ese inconveniente, que era muy grave y que le quitaba mucha de su calidad.

—Ha habido factores que han sido letales para la democracia y han traído mucho escepticismo, como la corrupción y ciertos silencios o secretos, por ejemplo, el de Felipe González, al que entrevistó, sobre el GAL.

—Evidentemente, a toro pasado todos repasamos nuestra vida y haríamos otra cosa. Y no ha dicho nada del rey Juan Carlos. Los que hemos tenido ocasión de vivir aquello jugando algún papel defendemos con mucho ardor ese tiempo porque en muchos aspectos fue muy positivo lo que se hizo. Pero haría falta ser un ingenuo para no incluir en ese análisis los elementos que merecerían ser criticados, entre ellos la excesiva vinculación con la política, que tenía su explicación en los orígenes de la propia democracia tras la muerte de Franco. Hay que poder criticar eso. Se permitieron cosas que no se deberían haber permitido o que se criticaron con insuficiente severidad. El tema de la corrupción…

—¿Sí?

—A mí siempre me extrañó que no criticáramos nada a los empresarios. Yo decía: «Se corrompe un concejal con un señor que tiene una constructora, y al concejal se le pone a parir, pero ¿y el de la constructora?». Y me pregunto: «¿Un presidente de una compañía aguantaría el acoso mediático como el concejal lo está sufriendo todos los días por eso? ¿Qué le hubiera pasado a la corrupción si, aparte de los políticos, se hubiera perseguido con la misma atención mediática, saña y comentarios críticos tan severos a esos empresarios?». Hubiera sido dificilísimo para la política corromperse o corromper a la gente, porque la gente hubiera tenido miedo de ese tipo de vinculación. Pero eso no se hizo, y me ha sorprendido, porque nunca se ha terminado de hacer. Es como si la sociedad hubiera decidido que todos son maravillosos y los políticos son unos corruptos. Ahí la sociedad española fue muy misericordiosa consigo misma y no deberíamos haberlo consentido. En España hay mucha corrupción en la vida cotidiana que ha sido taponada por la culpabilidad de los mil individuos a los que hemos acusado de todo. Si decidimos jugar limpio, eso implica a todos. Y tras este político que se corrompió porque aceptó un soborno de un empresario, este empresario debería estar en la picota y en la primera página del periódico igual que el político. A la cuarta vez que sucediera no habría empresario que tolerara eso. Creo que se fue demasiado naíf en algunos casos.

—Ha mencionado un nombre. El papel del rey fue fundamental en el 23-F. A posteriori, nos hemos encontrado con otro rey. ¿Le ha desilusionado Juan Carlos I?

—Yo he sido uno de los más críticos con Juan Carlos. Yo estuve bastante tiempo viajando con los reyes en aquellos primeros años. Hemos estado en muchos sitios y, por tanto, soy testigo de las cosas muy positivas que ha hecho para la imagen de España. Estaba a cinco metros el día que estuvo con la viuda de Azaña en la embajada de México. La voluntad de reconciliación que España quería yo la veía muy reflejada en su figura. Yo estaba en Mauthausen cuando llevó una corona de flores a los republicanos españoles. Los gestos de reconciliación que llevó a cabo los subrayo como elementos de un gran valor. Soy testigo y sé que se hicieron bien pero, naturalmente, eso no me impedirá ver las que hizo mal. Incluso con cierta dosis de cabreo, porque esa es la palabra, y de desengaño. Y también está la falta de cabeza de una sociedad que no fue consciente de que estaba permitiendo la circulación de un tren por vías inadecuadas. Llega la monarquía a España y estamos en una monarquía que no tiene una corte. Todos lo saludamos como algo positivo. Pero al poco tiempo, Juan Carlos se montó una corte de amigos, todos ellos muy poderosos económicamente y no se supo ver…

—Este es el momento clave.

—En la etapa en la que Juan Carlos estaba siendo ejemplo de armonía, de moralidad, de reconciliación nacional, todos estuvimos con él. Cuando empezaron a tener problemas con la Justicia las personas de su entorno, todas, desde Mario Conde hasta… A partir de ahí es donde yo creo que nosotros ya no tenemos perdón. A partir de ese momento no debería haber durado un segundo más la falta de escrutinio severo sobre la acción de Juan Carlos I. Lo he dicho en varios sitios: me considero, en la parte que me toca, culpable de no haber prestado atención a aquella deriva. Aquella primera imagen que teníamos de él le estaba sosteniendo, pero no hubiéramos debido no acompañarle en la siguiente parte. Hay un momento a partir del cual ya no tiene justificación. No tiene para nosotros ni para él. Y el mayor fracaso es que el hombre que se presentó a sí mismo como símbolo de la unión de los españoles se convirtiera en el símbolo de la desunión de los españoles. ¿Cabe mayor fracaso que venir como el abanderado de la causa de la reconciliación de los españoles y convertirte en el símbolo de la desunión de los españoles? Estamos muy cabreados con él, y también con nosotros, por supuesto. ¿Por qué critico a los periodistas como yo mismo? Algún periodista se ha metido conmigo asegurando que no se podía criticar. Bueno, pues lo critico porque alguien sí pudo hacerlo. Si no hubiera podido nadie es que no se podía, pero hubo quien sí pudo y hubo quien sí hizo comentarios. Sí se podía, pero vivíamos en aquella inercia respeto a la figura de este hombre y no se tomó la posición periodística ética correcta. Se debería hacer colocado el foco sobre aquel farol cuando ya no era posible no verlo, cuando su pequeña corte de amigos andaba en tribunales.

—Otro nombre. José María Aznar. Al marcharse del periodismo usted se excusó por no haber sabido mantener la suficiente templanza respecto a él.

—Yo dije que él sacó lo peor que había en mí, por las decisiones que tomaba, la guerra… ¿Qué quieres que te diga? Entonces, cuando me retiré del programa, lo que dije es que las razones por las que critiqué a Aznar me siguen pareciendo buenas razones. Lo criticaba por cosas que ahora también lo criticaría, pero me hizo perder a veces los papeles. Toda mi vida he creído que nuestra obligación como comunicadores incluía no solo lo que decía, sino cómo decía las cosas, que es un segundo mensaje, pero muy importante. Cómo dices las cosas. Bueno pues hubo días que yo perdí un poco esas formas. Por eso dije que la gente que me había seguido y que guardaba un buen recuerdo de mí no me recordara, por favor, por mi actitud durante ese tiempo. No por lo que decía, porque lo seguiría diciendo, sino porque seguramente en algún momento, contra mi tradición, me puse demasiado feroz con él.

—Es importante reconocer eso. Ahora mismo la gente está crispada y se está perdiendo el respeto.

—Hay que tener presente dos cosas. Los periodistas transmitimos dos mensajes. El que transmitimos, y otro, que es cómo transmitimos ese mensaje. Con nuestra manera de transmitir los mensajes también explicamos cómo se discrepa, cómo se está en desacuerdo, cómo se trata a alguien… Toda esa segunda línea es otro mensaje extraordinariamente importante. En cierto sentido los que tenemos una responsabilidad ante el público, los periodistas, los políticos, no tenemos que olvidar que transmitimos también ese segundo mensaje. A la sociedad hay que decirle, a través de nuestra manera de actuar, cómo se comporta uno, cómo se discrepa, cómo se enfrenta a un adversario. Los responsables públicos no pueden olvidar nunca esta segunda línea de mensaje que, a veces, es más importante que la primera. Sobre todo en la sucesión de los días, porque un programa de radio durante muchos días, o un político durante muchos días, termina transmitiendo un poso de enorme valor que puede tener un sentido o el contrario en función de cómo sea esa segunda línea. No me gusta que se digan palabrotas. Hay quien las dice y le parecen muy espontáneas… A mí no me gusta. A mí me parece que el sujeto tiene que ir con el verbo y el predicado. La gramática española sigue en vigor, como la Constitución. Las preocupaciones formales del estilo me parecen una carga de fondo que hay en los mensajes que se transmiten. Por eso soy muy severo con los políticos. Ellos no se dan cuenta de que están discutiendo de un asunto en el cual ya la gente ha olvidado de qué iba la discusión, porque ya solo asiste al espectáculo de vuestra bronca. La política, cuando pierde el respeto al otro y entra en el zafarrancho de las descalificaciones, no se da cuenta de la gravedad del mensaje que transmite a la sociedad. En mi programa esa segunda línea del mensaje que se transmitía debía ser civilizada, educada y respetuosa.

—«Civilizada». Palabra importante.

—Cuando era pequeño, en los bares había un letrero que decía: «Prohibido escupir, bajo multa de una peseta». Hoy no se pone. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad ha aprendido ciertos comportamientos. Eso me parece una responsabilidad. Tenemos que mantener esa responsabilidad cívica. Yo no puedo decir: «Es que yo soy muy fresco, muy espontáneo y digo lo que quiero…». No puedes decirlo porque la herencia de la civilidad te compromete con nuestros mayores, que se esforzaron para que nosotros aprendiéramos que no había que escupir. Me siento muy responsabilizado con el relevo que se produce de generación en generación. Mis padres eran de una familia modesta. Trabajaron mucho para sacarnos adelante, y a mí me parece una traición olvidar lo que ellos creían que era aportador, como que fuéramos educados, que pudiéramos estudiar, que pudiéramos leer, que pudiéramos avanzar… Si no hubiéramos hecho eso, todavía romperíamos los cristales de los escaparates para llevarnos las cosas.

—¿Qué le preocupa hoy? Unas cosas son nuevas, otras se rompen.

—A mí las que son nuevas y que no entiendo no me preocupan, solo que a lo mejor no las entiendo yo, pero yo cuando no entiendo algo, no creo que sea porque las cosas sean una bobada, sino que a lo mejor es que yo, sencillamente, no las entiendo. He llegado hasta donde he podido para entenderlas.

—Pero otras sí.

—Me preocupa la poca consciencia que el ser humano tiene de los riesgos que acarrea determinada manera de vivir. No aprendemos. Hasta que un niño no se quema no sabe que el fuego quema. Empezamos siempre ex novo. ¿Pero no sabemos que existen caminos que han llevado al mundo a vivir extraordinarias catástrofes? No opera la memoria nunca lo suficiente como para que una generación escarmiente. La única lección de la historia es que no hay ninguna lección de la historia. Es que no se aprende. Eso es lo que me inquieta. Todo lo que ahora estamos viendo me produce inquietud. Me sorprende con qué imprudencia gente que es responsable anda jugando con bombas de mano. Cuando veo la política me pregunto: «¿Por qué hacéis estas cosas? ¿Por qué empezáis a señalar enemigos de la patria, enemigos de España…? ¿Pero no sabéis lo que pasa cuando no se tiene cuidado con esos elementos? ¿No sabéis el daño que hace? ¿La cantidad de catástrofes que se han vivido porque no se manejó eso con prudencia?». Eso es lo que me inquieta: la ligereza con la que la gente a veces se pasea por campos minados. España es un país que tiene un currículo regular como para que hubiéramos aprendido a tener un poquito de ojo. Hay una sorprendente dificultad para aprender la historia.

—Siempre empezamos de cero.

—Parece que los seres humanos necesitan pegarse con la cabeza en la pared, aunque se haya pegado con la pared su padre, su abuelo y su tatarabuelo. Me sorprende que, en este contexto, gente con responsabilidad pública no esté moderando. Pero se acentúan intencionadamente más las cosas, y todo esto va ya muy cargado. Y en noviembre hay elecciones y está Trump. Todavía se pueden cargar más. Siempre me han interesado los libros y películas referidas a las vísperas de las grandes catástrofes. El mes anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando los emperadores, que eran todos primos, estaban en maniobras navales y la gente vivía sin ser consciente de lo que iba a venir. O cuando estábamos en Yugoslavia, con los Juegos Olímpicos, en Sarajevo, con los comercios, los grandes almacenes, las tiendas… y luego todo aquello se convirtió en una sangrienta historia de hermanos… Me sorprende que no se consiga escarmentar y se usen con mayor precaución elementos que son históricamente explosivos. Eso me da un poquito más de miedo. La insensatez…

—Hemos caído en un individualismo muy exacerbado, quizás. Hay que volver a valores más humanísticos.

—Hay un nuevo humanismo que se está reclamando. Hasta por científicos, que piden que se empiece a compensar la tecnológica con el humanismo, o vamos a tener problemas. El individualismo, las nuevas tecnologías, el pensamiento político neoultraliberal y el pensamiento de las nuevas tecnologías han exacerbado el individualismo. El pensamiento ultraliberal dice que tú eres un individuo. Bien, yo sé que soy un individuo, pero yo no soy solo un individuo. Yo soy más cosas que un individuo, y ese elemento está en cierto sentido perdido. Creo que el pensamiento dominante desde el punto de vista político y económico y el pensamiento derivado de las nuevas tecnologías agudiza el individualismo y lo extiende, con mucha generosidad, hasta los amigos.

—Cometemos un error en reducir la cultura a puro entretenimiento.

—Siempre he pensado sobre la cultura. Durante muchos años se decía que la cultura nos hará libres. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hacer una crítica a la idea de cultura: los alemanes, después de oír a Schubert, se iban a las cámaras de gas sin mayores problemas… No sé si hemos digerido bien la idea de la cultura. La cultura como barniz que da una impronta de autoridad social a la gente porque maneja con soltura elementos consagrados de música, de literatura, de arquitectura, de ideas filosóficas, es perfectamente compatible con ser un salvaje. Para que la cultura sea lo que decimos que es la cultura tiene que ser algo más que ese barniz. Tiene que constituir una actitud y una manera de vivir. Hay un libro de Jean-François Revel con su hijo, Mathieu Ricard (El monje y el filósofo). Este es uno de los más importantes personajes del budismo mundial. Un día publicaron una conversación entre ellos. El padre le reconocía a su hijo cómo él, que había vivido en París, en el mundo intelectual más integrado, le había conducido a esa deriva. Y Mathieu le reconocía que en el salón de su casa, donde acudía lo más florido de la intelectualidad occidental, había observado a esos pensadores tan refinados, y que este era un ladrón, aquel un borracho, el otro había naufragado catorce veces en su vida, el de allá era un amargado… ¿Para qué les valía a estas personas la sabiduría? ¿Para qué les sirve su cultura? Al final Mathieu se dio cuenta de que el conocimiento vale en la medida en que cristaliza en una manera de vivir. Los clásicos griegos, los epicúreos, los estoicos, no estaban buscando una manera de pensar para quedar bien en los salones, buscaban una respuesta a cómo había que vivir. Un estoico vivía en estoico y un epicúreo vivía en epicúreo. La filosofía, el conocimiento, era algo que valía en la medida que la habías digerido. De lo contrario estaríamos llamando cultura solo a una impregnación que no ha tocado la personalidad. Esta es una historia sobre la que tendríamos que reflexionar más. La cultura no puede ser sencillamente esa especie de barniz que hace que miremos con displicencia al que no ha leído a Proust. Es como le pasa a un cristiano. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero que no viven como un cristiano, porque se comportan como unos sinvergüenzas, se portan mal con los demás, sus hijos no les hablan… ¿Y tú eres cristiano? ¿Por qué sabes que eres cristiano? Eso no se ha producido todavía en la cultura. El fenómeno de autentificación a través de ella. Si usted es un hombre culto, demuéstrelo.

—¿Cómo hay que hacerlo?

—Si usted es un hombre culto, tiene usted que tener una sensibilidad superior a la media, un aprendizaje de la vida superior a la media, una capacidad de matices para entenderte y entender a los demás. Tienes que vivir de una forma adecuada. Y si no, ¿de qué me sirve que te sepas recitar de memoria a no sé quién? La cultura tendría que pasar a una tercera fase. Vamos a llamar culto a quien haya sabido digerir los elementos que aportan los materiales de la cultura para convertirlos en elementos que te hagan vivir de una manera, en cierto sentido, superior. Por encima de la pura animalidad y por encima de la pura visceralidad. Si no es eso, te quedas con la cultura para hacer bonito en los salones y quedar de farol. Todavía la cultura “novelea” mucho en el esnobismo este de lo puramente superficial, que nos llevaría al nazi de Schubert.

—¿La conclusión sería?

—El hombre culto debería seguramente constituirse, en cierto sentido, en algo que resultara contagioso en su entorno, que tuviera una altura, en el humor, en las ideas, y que a la gente le pareciera un modelo de referencia. ¿Cómo ha llegado este señor a ser tan ecuánime, tan razonable, tan divertido, a entender tan bien la vida. ¿Cómo lo ha logrado? Porque lee muchos libros, porque escucha música… Muchos dicen: «Vale, yo también quiero eso». Pero es que no ven el modelo que representa ese individuo. Sí, tú puedes ser muy culto y no ser un modelo para mí en absolutamente nada. Interesante esto, ¿no? La cultura, ¿para qué? ¿Para molar o para algo más?,.

TITULO: Centenarios - Héctor Alterio ,.

Héctor Alterio,.

foto / Héctor Alterio: "La jubilación me pillará con las botas puestas",.

El intérprete argentino, de 94 años, vuelve a escena con su recital «Como hace 3.000 años», con el que estará hasta el día 13 en los Teatros del Canal de Madrid.

El intérprete argentino, de 90 años, vuelve a escena con su recital «Como hace 3.000 años», con el que estará hasta el día 13 en los Teatros del Canal de Madrid.

Acaba de cumplir 90 años, 70 de ellos sobre las tablas, y Héctor Alterio vuelve de nuevo con el recital «Como hace 3000 años», su proyecto más personal, en el que interpreta una selección de poemas de varios autores, pero fundamentalmente de León Felipe, un poeta muy especial para él, acompañado por José Luis Merlín a la guitarra con piezas propias junto a otras de Turina, Piazzolla, Tárrega o Granados. Lleva cuarenta años en España y tiene multitud de reconocimientos. En su haber más de cien películas, teatro, televisión y cabeza de una saga de actores de la que «no puedo estar más orgulloso».

–¿Qué pasaba hace 3000 años?

–Que Homero era capaz de convocar a miles de personas para escucharlo recitar versos. El poeta Esteban Agüero hizo un poema expresando ese deseo, de ahí saqué el título porque nos gustaría que lo que le pasaba a Homero nos pasara a nosotros.

–¿Por qué León Felipe?

–Hay muchos motivos, él frecuentaba Argentina para recitar, yo tenía 17 cuando lo vi y me dejo prendado, después fui por otros derroteros y lo olvidé hasta que recalé en España y, por un amigo, volví a renovar mi interés y amor por este maravilloso poeta.

–¿Recita o interpreta?

–No es un recitado al uso, yo me siento más cómodo dramatizando, interpretándolo como un texto de teatro.

–En cualquier caso, conmueve.

–No lo puedo evitar, me lo propone León Felipe, yo lo interpreto como actor y mi emoción tengo que transmitirla al espectador, si yo no tengo una verdad va a ser difícil conmoverlo.

–¿Cuesta esa implicación emocional?

–Permanentemente estoy jugando con una alerta para el señor desconocido que compra su entrada y se sienta en su butaca para ver un estreno. Eso me hace olvidar que llevo 150 representaciones y posibilita que mi verdad se mantenga intacta, así que en cada función estreno para él.

–¿Está olvidada la poesía?

–Creo que sí, por eso no estaba seguro de que funcionara y eso es un aliciente para seguir. En ese sentido me siento algo responsable de rescatar el interés por ella.

–Noventa años y aún en la carretera, quedan motor y gasolina.

–(Risas) Sí, ni yo mismo me lo creo, pero todavía puedo mantenerme, me cambio, me ducho, salgo, entro, no tengo quien me empuje la silla de ruedas y hago este trabajo con la misma alegría y tensión que siempre.

–¿Y qué ve cuando mira hacia atrás?

–Que ha pasado todo ¡tan rápido! El barómetro de esto son mis hijos, que los ayudaba a cruzar la calle de pequeños y parece que fue ayer, pero ha pasado mucho tiempo.

–Usted ha vivido situaciones límite como el exilio, ¿qué aprendió?

–Que en situaciones así, cualquiera puede saber quién es quién. Yo llegué aquí sin quererlo y sin saber dónde ir. Entonces hubo españoles sin historia conmigo que me ayudaron generosamente con trabajo y dinero para sobrevivir y eso no lo olvidaré nunca.

–¿Le satisface que sus hijos sean actores?

–Al principio no, cuando los vi inclinados a la escena me preocupé, les aconsejé que lo importante era estudiar. Cuando se decidieron solo les deseé suerte y la tuvieron, saben enfrentarse a situaciones y a los papeles con verdad y conciencia de este trabajo y yo estoy orgullosísimo de ellos.

–¿Concibe su vida sin el escenario?

–No tengo otra, a mi me hubiera gustado tener otra profesión «ad hoc» que me permitiera sobrellevar la situación de espera pendiente de que me llamen para trabajar.

–¿Y sin móvil ni redes sociales?

–No tengo móvil, ni internet, no sé qué es ni cómo se maneja. Antes la gente se sentaba a tomar café y sacaban un paquete de cigarrillos, ahora sacan el móvil.

–¿Es usted argentino español o al revés?

–En Buenos Aires me dicen, qué español está y cuando estoy aquí, no se te fue el acento, así que no soy ni de aquí ni de allá, con tal que se me entienda, da igual.

–¿Cuántas veces le han preguntado por la retirada?

–Pues con esta tuya ciento de miles (risas). Me dicen: ¿Y la jubilación? Con ella no me alcanza ni para tapar una calle.

–¿Le molesta?

–No, cuando llegue el momento ya se enteraran todos, pero me pillará con las botas puestas.

TITULO: Tramoyista - La realidad escamoteada,.

La realidad escamoteada,.

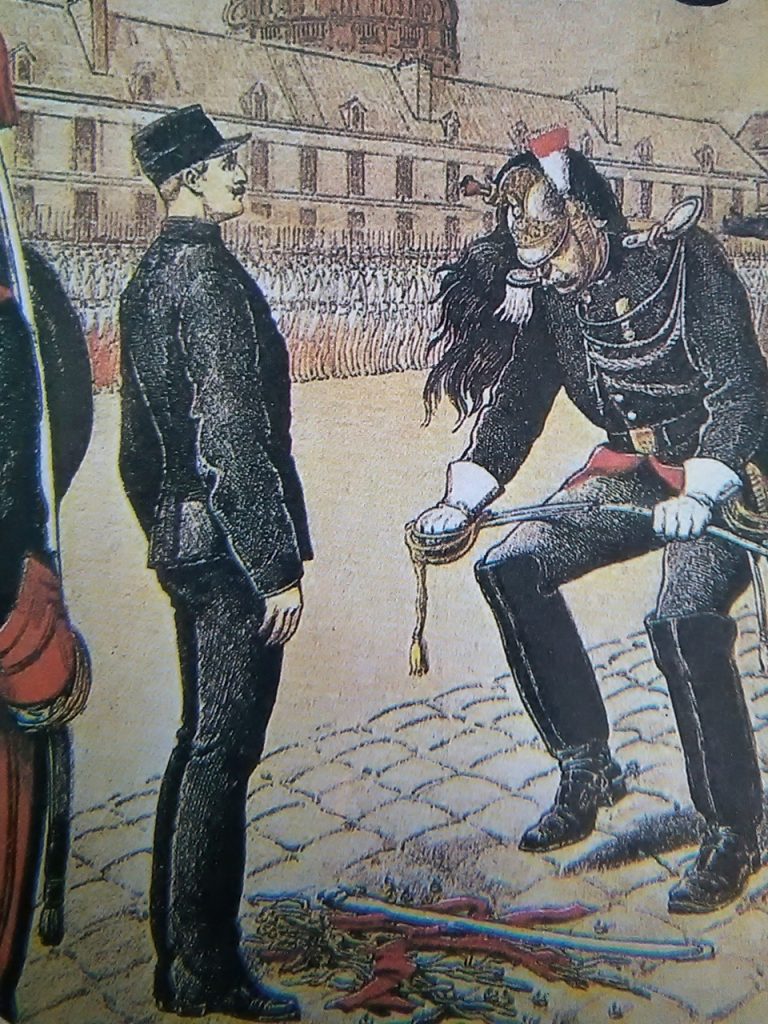

fotos / Dreyfus joven

Un traidor. Un militar. Una víctima del sistema. Un símbolo de la injusticia. Una excusa para la guerra. Un antipatriota. De todas esas formas fue calificado el capitán Alfred Dreyfus. Su nombre llenó en su tiempo las páginas de los diarios de Francia y del mundo, fue sinónimo de escándalo y agitación social, y su memoria vuelve de tiempo en tiempo, escapando de los libros de Historia, cada vez que las aguas de la democracia se enturbian con el fango de la intolerancia. Sin embargo, el hombre de carne y hueso, depositario de tantos y encontrados conceptos, sigue siendo en buena medida un desconocido. Para acercarse a él, hace falta viajar en el espacio y en el tiempo. Imaginar el espeso calor del trópico y la minúscula isla del Diablo, situada en la Guayana francesa, a fines del siglo XIX, cuando esa isla era en sí misma una temible prisión.

Sobre el promontorio emplazado al sur de la isla se levantaba entonces, rodeado de palmeras, el cuartel de los guardianes con su torre de vigilancia, y a su lado, una modesta cabaña blanca de cuatro metros de largo por cuatro de ancho, con techo a dos aguas y ventanas enrejadas. Corría el mes de septiembre del año 1896 y en el interior de la cabaña un hombre delgado, tembloroso de fiebre y de angustia, se esforzaba en escribir el diario de su encarcelamiento:

“Hoy, jueves 10 de septiembre, estoy tan cansado, tengo tan rotos el cuerpo y el alma, que pongo fin a la escritura de este diario, sin poder prever hasta dónde aguantarán mis fuerzas ni cuándo estallará mi cerebro bajo el peso de tantas torturas. Lo termino dirigiendo esta súplica suprema al Señor Presidente de la República, en caso de que yo sucumba antes de haber visto el fin de este horrible drama: Señor Presidente de la República, me permito pediros que este diario, escrito día a día, sea remitido a mi familia. Encontrará aquí quizá, Señor Presidente, crisis de cólera y de espanto contra la condena más horrible que haya golpeado jamás a un ser humano…”.

Y, antes de poner final al relato de su infortunio, todavía añadía unas últimas frases:

“No hago hoy recriminaciones a nadie; cada cual ha creído actuar con acuerdo a sus derechos y a su conciencia. Yo declaro simplemente otra vez que soy inocente de ese crimen abominable, y no pido más que una cosa, siempre la misma, que se busque al verdadero culpable, al autor de esta abominable fechoría”.

El hombre cuyo lamento se ahogaba en tinta, en la soledad de la más remota y atroz cárcel del sistema penitenciario francés, era el capitán Alfred Dreyfus, un oficial del Estado Mayor detenido dos años antes acusado de espiar para Alemania, la gran potencia enemiga de Francia, que había sido juzgado y condenado por alta traición. Y aquel diario de sufrimiento, cuya salvaguarda y entrega a su familia rogaba, acabaría siendo publicado como libro en 1901 con el título de Cinco años de mi vida.

Un hombre, un país

Dice una de las grandes voces de la literatura española, Ana María Matute, que “no hay nada que se parezca más a la historia de un pueblo que la historia de un hombre”. No menos cierto es que las raíces del presente se alimentan siempre de los hechos del pasado. Quizá por ello es bueno a veces contar la historia de un solo hombre que, desde el ayer, viene a arrojar luz sobre las tribulaciones colectivas de hoy. Más aún si el tiempo que le tocó vivir a ese hombre fue también un tiempo de crisis, como el nuestro, a caballo entre dos siglos. No tiene pues nada de extraño que los ecos de las desventuras del capitán Dreyfus estén todavía presentes en el frenesí informativo de los poderosos medios de comunicación de principios del siglo XXI, ni que el cineasta Roman Polański le haya dedicado una película. A fin de cuentas, nuestro tiempo es heredero de su historia, una historia que revela el duro pulso que se libra en el seno de nuestra sociedad desde hace más de un siglo entre la libertad y la intolerancia, y el trágico papel jugado en él por el antisemitismo en particular y por el fanatismo racista y xenófobo en general. Un fanatismo que crece de nuevo en Europa, como si la desmemoria de esta sociedad de lo fugaz hubiera abierto de nuevo las puertas de viejos infiernos.

Sin embargo, aquel verano de 1896 Alfred Dreyfus estaba muy lejos de imaginar el verdadero alcance de su drama. Aislado del mundo, sin apenas correspondencia y con la poca que recibía censurada, Dreyfus todavía se consideraba víctima de un terrible error.

La suya era una familia burguesa judía de Alsacia, en la frontera con Alemania. Su abuelo había sido un pobre comerciante del pueblo de Rixheim y la fortuna había llegado a la familia de la mano de su padre, que se hizo rico como industrial en la cercana ciudad de Mulhouse. Su familia compartía los valores de patriotismo francés, devoción republicana y laicismo propios de su nueva condición social. En esos valores se había educado Alfred Dreyfus y movido por ellos y a pesar de los consejos en contra de sus parientes se había orientado hacia la vida militar.

El famoso artículo de Zola en L’Aurore

En 1890, a los treinta años de edad, ingresó en la Escuela Militar, donde obtuvo excelentes notas y gozó de la consideración de sus profesores, tal y como indica el informe que uno de ellos redactó al término de sus dos años de estudios:

“Físico bastante bueno, salud igualmente buena, miope, carácter fácil, buena educación. Bien presentado. Instrucción general muy amplia. Instrucción militar teórica muy buena; conoce muy bien el alemán; monta muy bien a caballo. Sirve bien. Ha obtenido su despacho de Estado Mayor con la mención Muy bien. Muy buen oficial, de mente ágil que capta pronto los problemas, trabaja sin esfuerzo y tiene el hábito del trabajo. Muy apto para el servicio en el Estado Mayor”.

¿Cómo era posible que a un hombre con esos valores se le acusara nada menos que de traicionar a su patria? Para Dreyfus debía de tratarse sin duda de una trágica equivocación y por ello, desde su prisión, escribía una y otra vez al general De Boisdeffre, jefe del Estado Mayor, confiando en que al fin la verdad resplandeciera. Quizá el hecho de que el director de la Escuela Militar, a pesar de tan elogioso informe, le hubiera rebajado la nota final para dificultar su ingreso en el Estado Mayor, debería haberle prevenido ya sobre los prejuicios antisemitas que latían en el ejército y en la sociedad francesa. Pero Alfred Dreyfus seguía confiando en la bondad de los principios patrióticos que se le habían inculcado.

Y fue su fe en el Estado, en el Ejército y en la Autoridad lo que le hizo soportar con dignidad el vergonzante proceso a que fue sometido y su posterior degradación pública, cuando le fueron arrancados sus galones e insignias en el patio de armas de la Escuela Militar, el 5 de enero de 1895, en un acto del que queda la imagen de un dibujo en el que se ve a un gigantesco oficial de dragones quebrando sobre su pierna la espada del condenado. Esa fe no había bastado sin embargo para darle fuerzas en su reclusión tropical. Tan sólo el apoyo de su hermano Mathieu y de su esposa, Lucie, su mutuo juramento de resistencia, había logrado inyectar la energía necesaria en su cuerpo agotado para aguantar. Gracias a ellos había renunciado a su inicial idea de suicidio.

Un largo tormento

El suplicio del capitán Dreyfus había comenzado un año antes, con el descubrimiento por parte de los servicios de contraespionaje franceses de una carta en un cesto de la basura de la embajada de Alemania en París. El anónimo autor de la carta se ofrecía a vender a las autoridades alemanas informaciones sobre los planes militares de Francia, en un momento de difíciles relaciones entre los dos países, que habían estado en guerra veinte años atrás. El contraespionaje consideró que la carta, por los datos que daba, debía haber sido escrita por un oficial de artillería, y un oficial del estado Mayor creyó reconocer en la carta la letra de un capitán de origen judío llamado Dreyfus. Éste fue detenido el 15 de octubre de 1884 y la noticia saltó a la prensa, que clamó por el castigo ejemplar contra “el oficial judío”.

Durante el consejo de guerra hubo peritos que confirmaron que la letra del documento era de Dreyfus y también los hubo que negaron que la letra fuera suya. Ante la falta de pruebas concluyentes, los jueces militares hicieron llegar al jurado un informe secreto, cuya existencia no se comunicó a la defensa, que incluía una carta dirigida al agregado militar alemán en París en la que se decía: “Adjunto doce planos que ese canalla de D… me ha entregado para usted”. Con esa “prueba”, cuya condición de secreta era manifiestamente ilegal, Dreyfus fue condenado a cadena perpetua en la isla del Diablo.

Dreyfus en 1906

Unos días más tarde, justo después de su pública degradación, Mathieu le escribía:

“Qué espantoso suplicio, qué torturas te hemos obligado a padecer el sábado. Te habíamos suplicado que vivieras, te queríamos vivo para reunir el coraje necesario para descifrar el misterio que planea sobre tu trágica historia”.

Y el propio Dreyfus recordaba a su esposa, en una carta desde la isla del Diablo, el compromiso de su mutuo apoyo:

“Ya ves que mantengo la promesa que te hice de mantenerme vivo hasta el día de mi rehabilitación; es lo único que puedo hacer. Haz tú el resto si quieres que pueda ver yo ese día”.

Y Lucie lo hizo.

La Opinión Pública

Convencida de la inocencia de su marido y con la ayuda de su cuñado, Lucie inició un largo pleito judicial que bien podría haberse perdido en el laberinto burocrático de la justicia si un decidido grupo de intelectuales y políticos no lo hubiera convertido en el mayor escándalo de la historia moderna de Francia, trasladándolo al dominio de la opinión pública, hasta tal punto que bien puede decirse que el concepto mismo de Opinión Pública tiene su origen en lo que se conoció como el “caso Dreyfus”.

El coronel Picquart —que fue acusador inicial de Dreyfus hasta que descubrió luego que el “canalla de D…” del informe secreto era en realidad un simple vendedor de planos urbanos llamado Dubois y que el verdadero culpable, autor de la carta, era otro militar: el comandante Esterhazy—, el poeta judío Bernard Lazare, los abogados Leblois y Labori, el doctor Gilbert, el senador Scheurer Ketsner, los dirigentes de izquierdas Clemenceau y Jaurès, y el escritor Émile Zola, autor del célebre artículo Yo acuso, que acabó costándole ser procesado él también, fueron algunos de los llamados dreyfusards, defensores de la inocencia del capitán. Una causa que dejaría huella en la literatura francesa, como muestran los pasajes de En busca del tiempo perdido en los que Proust hace patente su simpatía por Dreyfus.

En respuesta a semejante apoyo fueron también muchos los que manifestaron públicamente su antisemitismo y su militarismo, sentimientos profundamente arraigados en la sociedad francesa, tal y como Émile Zola denunció reiteradamente en sus escritos de aquellos años. Entre los anti-dreyfusards no faltaron tampoco escritores señalados como Paul Valéry y Pierre Louis, y políticos de la extrema derecha como Maurice Barras. En las algaradas de sus partidarios era frecuente ver pancartas con lemas como “¡Mueran los judíos!”, “¡Muera el traidor!” o “¡Muera Judas!”. Por haber, hubo hasta muertos en los enfrentamientos callejeros que acompañaron a la disputa política y judicial.

Apertura del juicio contra Dreyfus

Entre tanto, Alfred Dreyfus agonizaba en la isla del Diablo, ajeno al revuelo que su solo nombre levantaba en las calles de Francia. Su “mente ágil”, de la que hablaban sus instructores de la Escuela Militar, estaba a punto de estallar, desesperada de soledad y de inactividad. Y en las páginas de su diario daba cuenta de aquella agonía mental: “Mi cerebro está triturado”, “mi cerebro está trastornado, roto”…

Devorado por la fiebre, sin apenas poder dormir, agobiado por la lluvia y con los nervios destrozados, el capitán Dreyfus no podía sino anotar una y otra vez la idea que le obsesionaba: “El culpable sigue sin ser desenmascarado”. Sin embargo, estaba en un error. El verdadero traidor, el comandante Esterhazy, el autor de la nota a la embajada de Alemania que había atribuido a Dreyfus en un primer momento, era ya conocido por las autoridades militares desde el mes de marzo de 1896, pero nadie estaba dispuesto a reconocer semejante equivocación. El único que había querido hacerlo, el coronel Picquart, terminaría pagando con la cárcel sus denuncias; y el propio Esterhazy saldría absuelto, una vez que el escándalo estalló definitivamente en la prensa en noviembre de 1896, en un proceso amañado donde los jueces le absolvieron pese a las pruebas que mostraban su culpabilidad.

La razón de Estado

Lo que el atormentado cerebro del capitán Dreyfus no había podido siquiera imaginar era que sus admirados generales, los hombres que tenían a su cargo la máxima representación del Ejército de Francia, aquellos que debían encarnar el honor y los valores militares, estaban dispuestos a mentir, a emplear documentos falsificados y a sepultarlo a él en el olvido aun a sabiendas de su inocencia. Frente a las razones humanitarias, a los valores democráticos republicanos que Dreyfus tanto veneraba, la jerarquía militar oponía la razón de Estado que en su opinión les obligaba a librar al Ejército, que según su parecer era tanto como decir a Francia, del escándalo de un error mayúsculo, de tal manera que la protección de sus propias y laureadas guerreras se convertía en interés nacional, fuera cual fuese el precio a pagar, incluido el sacrificio de la verdad y el de un inocente.

En aquel mes de septiembre de 1896, el interés de la jerarquía militar francesa estaba en las antípodas de las ansias rehabilitadoras de Dreyfus. Para sus superiores lo mejor habría sido, sin duda, que los rigores de la isla del Diablo hubieran puesto fin a la vida de su incómodo prisionero. Incluso se dictaron órdenes del procedimiento a seguir en previsión de tal eventualidad. El ministro de Colonias, Lebon, envió una instrucción al director de la administración penitenciaria de la Guayana, pocos días después de que Dreyfus dejara de escribir su diario a causa de su resentida salud. En ella podía leerse:

“Si Dreyfus muriera y se vieran obligados a sumergirlo, como se hace con los otros forzados, para que lo devoren los tiburones, surgirían siempre, a pesar de todos los certificados que autentificaran el hecho, incrédulos que no creerían en su muerte y que les acusarían de haberle dejado huir. Si muere, embalsámelo y envíe de inmediato su cadáver a Francia, para que aquí lo vean”.

Pero el capitán Dreyfus no murió. Su voluntad y aquella buena salud de la que hablaban los informes militares se impusieron. Y las presiones de sus defensores en Francia lograron la apertura de un nuevo juicio que se fijó para el mes de junio de 1899, en la ciudad de Rennes.

La degradación

La noticia del proceso abrió la puerta de la esperanza en el fatigado corazón del cautivo. Convencido todavía de que tal revisión se debía a la buena voluntad de sus jefes, tuvo el gesto de enviar una carta de agradecimiento al general De Boisdeffre, sin saber que éste había sido uno de los más activos ocultadores de la verdad de su caso.

Por fin, tocado con un casco salacot, cual si de un aventurero avejentado se tratara, el capitán Dreyfus se embarcó en el crucero Sfax y partió rumbo a Francia para asistir al nuevo juicio. Y allí, en Rennes, conoció al fin la verdad que durante cinco años de forzado silencio le había sido escamoteada en la isla del Diablo: todo su proceso se había debido a un error inicial provocado por la desconfianza de sus superiores hacia los judíos, un error que había sido después encubierto por el Estado Mayor con falsos documentos, a fin de que no trascendiera.

Todavía le quedaban duras pruebas que soportar, como verse condenado de nuevo en Rennes, sin que el tribunal militar hiciera caso alguno a las resoluciones del tribunal de apelación ni a las pruebas de la culpabilidad de Esterhazy, una nueva condena que levantó la indignación internacional. Pero quizá la más dura de todas las pruebas fue la de verse repentinamente obligado a encarnar un mito: el mito de sí mismo, del capitán Dreyfus, del prisionero de la isla del Diablo. Muchos esperaban su cólera, su protesta, el espectáculo de su sufrimiento. Pero, como apuntaría después su hermano Mathieu, presente a su lado en el juicio de Rennes:

“Su actitud durante las sesiones estuvo llena de dignidad. Nada de gritos, enojo o cólera, que eran precisamente lo que el público deseaba. Los amigos le pedían que fuera violento, que demostrara sus emociones, sus crisis, pero el pobre carecía de recursos físicos. Su voz era monocorde, débil y se entrecortaba fácilmente. Sus emociones eran interiores (…). Su estoicismo heroico era el que le había permitido sobrevivir allá lejos”.

Un héroe discreto

Cuando, presionado por su familia, Dreyfus aceptó finalmente, al término del juicio, la amnistía con que el gobierno deseaba cerrar definitivamente el caso, aunque fuera equiparando a los verdugos y a las víctimas, muchos de sus seguidores vieron cómo se derrumbaba el mito, por no seguir librando la pelea judicial. Aunque no faltaron tampoco quienes, como el líder socialista Jaurès, defendieron su derecho a ahorrarse nuevos padecimientos. Dreyfus estaba hecho de frágil carne, como cualquier humano. Unos años después, en 1906, el capitán Dreyfus fue rehabilitado y condecorado con la Legión de Honor en el mismo patio que había servido de escenario a su degradación.

Alfred Dreyfus falleció en 1934, sumido en el olvido del retiro militar, mientras que el mundo que abandonaba se aprestaba, con la llegada al poder de los nazis en Alemania, a recoger los frutos más sangrientos del antisemitismo que él había tenido que padecer en vida. Dreyfus regresaba así definitivamente al silencio como protagonista involuntario de una trágica historia que le superó y fue más allá de sus convicciones personales. En torno a su defensa se armó ética y políticamente la izquierda obrera en Francia, se nucleó el poder emergente de la prensa y se articuló por primera vez un movimiento cívico de intelectuales. De hecho, la propia palabra “intelectual” fue acuñada como neologismo por los reaccionarios en Francia justo en ese momento para designar despectivamente a los hombres de letras, pensadores y artistas que salieron en defensa de su inocencia, aunque éstos hicieron de ella bandera, al firmar el Manifiesto de los intelectuales publicado en el periódico L’Aurore y firmado entre otros por Anatole France, André Gide, Marcel Proust y el pintor Monet, y la transformaron en palabra que designaba el compromiso de la cultura con la libertad y la justicia.

Isla del Diablo.

Sin embargo, Dreyfus se mostró ajeno a todo ello. Durante todos aquellos años, su figura pública resultó fría, incluso antipática para muchos de sus seguidores. Era la figura de un hombre que se reafirmaba en su austera condición militar en medio de un fragor de banderas rojas, sutil paradoja que habrían de vivir años después en España, durante la guerra civil, algunos generales republicanos. Y, sin embargo, fue en la fragua íntima de su cerebro, torturado por la injusticia en aquel terrible calor de la isla del Diablo, donde se forjó la armadura de hierro de una voluntad que mantuvo en vilo a un país entero durante diez años y supuso un jalón histórico en la pugna de la verdad frente a la razón de Estado: la férrea voluntad de un hombre que luchaba por su dignidad. Una lucha que había tenido que librar a ciegas, aislado del mundo, hasta que a su regreso a Francia en 1899, para asistir a su último juicio, pudo exclamar con asombro y también con amargura: “Hasta ahora ignoraba mi propia historia”.

Nosotros, no. Y Polański nos la ha recordado,.

TITULO : Aquí la tierra - Salvatierra brilla con la Procesión de las Antorchas en su noche más especial,.

Salvatierra brilla con la Procesión de las Antorchas en su noche más especial,.

Centenares de personas acuden al municipio de la Sierra Suroeste para homenajear al Cristo de las Misericordias,.

foto / La noche del silencio, de la penumbra, la del estallido

luminoso de antorchas y bengalas y la de los abrazos y los besos. Todo

eso es la noche del 13 de septiembre en Salvatierra. Anoche volvió a

dejar estampas únicas, plagadas de emoción ,.

No hay comentarios:

Publicar un comentario